電気通信大学60年史

前編6章 戦時中の無線電信講習所

第3節:移管後の学制と諸改革

官民一体の熱望に依って、その成果はみのり官立無線電信講習所は誕生したのであるが、これが開設に当っては、さきに述べた民間側の意見をもとり入れた事はもちろんであるが、官側としても学校名の問題、そして幹部間で最も討議されたことは修業年限の問題であった。同じ逓信省所管である高等商船学校とすべて同じ形式、同じ格式で行うことに対しては反対が強いばかりでなく風当りがかなり強力であった。

しかし本講習所は逓信部内の従業員を養成する逓信講習所や逓信官吏練習所などと異なり、卒業生はすべて一般の民問企業の従事者として就職するものである点においては、医科、工科系の一般専門学校と同一視しうるものである。従って本来は文部省所管となるのが本筋であるが、本講習所において養成する無線通信士は、その取扱う業務面につき逓信省が全面的に指導、監督を実施する必要があった。これと関連して通信士資格の付与や無線局に対する選任事務についても一貫統制を行っており、又船舶並びに航空機の無線電信はその殆んどが公衆通信に供用されている関係もあって逓信省の所管とすることが望ましかった。更にまた無線通信施設の増加、並びに船舶・航空機などの建造計画に合わせて通信士の養成計画を立てる必要もあった。これらのことを考え合わせる時、諸般の事情(教員、教育施設、実習現物等)にかんがみ逓信省において直接その経営に当るのが妥当であると認められ、同省の管轄下におかれることが決定したのである。

3-1 陸・海・空の3部制に

まず本題に入る前に設立の目的というものを知っておく必要があると思う。それは日支事変が、大東亜戦争にまで拡大し、無線通信士の国家的要請は、その量と質的両方面にわたって格段の向上を必要とするに至ったからである。従来逓信省においても派遣講師の面について助成してきたのであるが、その設備を国家に移管することによって必要なる拡充をはかり、本邦内はもちろん、大東亜共栄圏内において、必要とする無線通信士を一元的に養成するのが目的であった。

以上の如き目的をもって、従来は本科、選科、特科の3科制であったものを、陸・海・空の3部制の学制に改定したのである。

- 養成計画の大要

- 1ヶ年間における収容人員及び修業年限

第1部(船舶向け通信士)

第2部(航空機向け通信士)

高等科 500人 3ヶ年(席上課程2ヶ年、実習課程1ヶ年) 普通科 500人 2ヶ年(席上課程1ヶ年、実習課程1ヶ年) 特科 200人 1ヶ年(席上課程6ヶ月、実習課程6ヶ月)

第3部(陸上無線局向け通信士)

高等科 100人 3ヶ年(席上課程2ヶ年、実習課程1ヶ年)

高等科 50人 2ヶ年(席上課程2ヶ年) 普通科 50人 1ヶ年(席上課程1ヶ年) - 入学試験の課目及びその程度

- 試験科目(初年度についてのみ、次年度については変更される予定)

国語(講読、作文)

英語(和英、英和)

数学(代数、幾何、三角)

物理学- 試験の程度

高等科、普通科に於ては中学校(5年)卒業程度

特科中学校2年修了程度、または国民学校高等科卒業程度- 入学資格

高等科並びに普通科については中学校第4学年修了者(これは当時の各種専門学校、高等学校、大学予科、並びに陸軍士官学校、海軍兵学校においても同様であった。)

特科生については、中学校2年修了者、または国民学校高等科卒業者

なお、修業年限については当初、高等科の席上課程を3ヶ年にせよとの世論が極めて強く、これを立案した電務局にしても、この与論に賛成であったが、管船局側の強い反対もあり、また時局下通信士の人手不足という実情のため2ヶ年ということに落ちついたものである。

- 授業課目

- 無線電信無線電話学

- 無線電信無線電話実験

- 電気理論及び電気機械学

- 電気通信術(送信・受信)

- 通信実践

- 内国無線電信無線電話法規

- 外国無線電信無線電話法規

- 船舶概要(第2部生については航空概要)

- 水産概要(特科生についてのみ)

- 国語

- 英語

- 仏語(高等科生についてのみ)

- 公民(倫理)

- 交通地理

- 気象概要

- 法制経済

- 高等数学

- 体育及び教練

官立移管前は、本科及び選科においては14単位であったものが、移管後は教養課程において、倫理と法制経済学が追加され、更に国語、高等数学、気象学などが新しく採用され、また専門教育が充実されるにいたった。通信士にとって必要欠くべからざる電気通信術は1週間あたり18時間(毎日受信2時間、送信1時間)おこなわれ、部科によって異なるが1週あたりの授業時間は34~40時間であった。しかし戦争が熾烈となるに及んで、通信士の補給が急を要する事態となった1943年(昭和18年)後半頃からは席上課程が6ヶ月間短縮せられ(第1部高等科、第2部高等科生)或る種の科目(仏語、国語、倫理など)を休講して、繰上げ卒業させざるを得なかったのである。

- 官制

1942年(昭和17年)4月1日をもって公布された官立無線電信講習所の官制定員は次の通りである。

教官 奏任官 14名 判任官 61名 事務官 1名 書記 6名 技手 3名 合計 85名

所長は開校当初は中村純一郎電務局長の兼任であったが、問もなく専任となり、斎藤信一郎、熊谷直行など若手の所長が着任した。しかしこれまた任期が短く、やがて津田鉄外喜、鶴田誠という閣下を所長に迎えることとなった。

当時は時局切迫の折であったので、所長・教頭の短期交替もやむを得ないものであり、教官達も従軍または応召などが頻繁で、教務当局は教官の補充手配に並々ならぬ苦労を強いられたのである。

3-2 民間からの派遣講師

官立無線電信講習所に移管されてから、1942年(昭和17年)4月初めての新入学生がその門をくぐった。すなわち船舶科の高等科並びに普通科生が各300名、航空機科の高等科生が100名、そして陸上科の高等科及び普通科生が各50名ずつ合計800名を迎え入れた訳である。このほかに電信協会管理時代の本科、選科、特科生を加えれば、おおよそ1,200名を超えていたと思われるのである。このため狭小な学内の施設に収容することができず、やむなく2部授業を余儀なくされたのである。このため高等科と本科生は午前8時から午後2時まで、普通科生の全部、そして選科生と特科生の一部は午後2時半から午後8時半までの時間割で施行せざるを得ず、官側からの派遣講師も相当戸惑った筈である。

当初の年間養成計画(本所)の1,400人のうち、1,200人は船舶に乗組む通信士であるため、民間特に船舶の移動通信について、実際通信の経験豊かな人を講師に迎えて、実践科目を担当させることは極めて有意義であり、講習所内においてもそのような意見が沸騰した。とき恰も教官の出征や応召に依って人手不足でもあり、このことは過去の講習所において官側からの講師を招へいしたのと逆コースではあったにしても民間の各船会社から、官立無線電信講習所に講師を派遣することは時代の推移というべきであったろう。

ともかく船舶は特殊な社会であったし、その中で心の生活を教授することはもちろん、まず制度や慣習から教育すべき関点に立たされていた訳である。極論するならば船内生活を熟知した上での通信実践を指導することが、最も意義あることであり、この作業は官側よりもむしろ民間側に適していたというべきである。

その第1回派遣講師は次に掲げる諸氏であった。

- 日本郵船

- 香西昭

- 大阪商船

- 野沢明一

- 三井船舶

- 茂泉和吉郎

- 山下汽船

- 堀満

いずれも本講習所の先輩であり、後輩の指導には骨身を惜しまなかった。船内生活の諸規律はもちろんのこと、私生活におけるタブーの問題やら、冗談をまじえて語る船内のユーモア話に、学生はひたすらな瞳をむけるのであった。

担当科目は主として通信実践であり、国際・内国法規を主軸にした実際通信の指導が主たるものであり、呼出、応答、電報送受の基本から、遭難、緊急、安全通信にいたるまで、各部門を網羅したのである。特にQ符号の使用方法や例外規定は、実際通信を経験した人でなければ判らぬ程の苦労が惨み出ていた。例えば「QSA?に対してQRKで答えてもよい」とか、必ずしも「呼出、応答符号は3回叩かなくてもよい」ということは当時の電波管制下にあって的を射ていたともいえるのである。

このことは官制時代におけるコチコチ教育から一歩離脱したとはいえ、民間よりの派遣講師制度はきわめて民主的英断として評価されたのである。

3-3 生徒の軍籍

1941年(昭和16年)12月8日ハワイ真珠湾奇襲によって端を発した大東亜戦争は、当初日本軍は有利かに見えたが、戦局は大本営発表より遙かに深刻化していた。その中でもっとも脅威の目を見はらされたものは、翌1942年(昭和17年)の官立移管直後、すなわち4月18日に突如として、米軍空母ホーネット号から発進された陸上爆撃機B-25による東京への初空襲であった。大勝利の報道にかくされて枕を高くして寝ていた日本国民にとって、東京を含む名古屋・神戸地区への米軍機の飛来はまさに青天のへきれきであったと思われる。ついでこの年の6月にはその雄を誇った帝国海軍は、ミッドウエー沖海戦に於て4空母を失い、帰還するに母艦なき戦闘機は次々と海中に自爆するしか道がなかった。これを転機としてA・B・C・D(アメリカ・英国・中国・オランダ)包囲陣は北上を開始し同年8月には日本軍の南方主要拠点であったガダルカナル島に上陸し、翌年2月には同島の日本軍は玉砕し、多数の日本商船隊を失ったのである。

かつて日・独・伊の防共協定を締結していたイタリアはムッソリーニ首相が失脚するとともに、同国は9月8日連合軍の前に無条件降伏し、戦局はただならぬ方向へと転換しつつあった。こんなとき、全国の大学・高等学校・専門学校の生徒の徴兵猶予の停止措置がとられ、3万5千人の角帽・白線帽たちは、同年12月1日あとに残された級友や後輩に送られて校門をあとにした。誰もが「人生25年」と心に決め海軍予備学生を志望した若者も少くはない。そのすべては海軍航空隊に配属され、速成の飛行訓練を受け特攻隊員となって青春を華に散らしたのである。

本講習所においても、これらの環境を黙して放置する訳には行かず学徒出陣が行われる以前の7月29日、時の海軍大臣嶋田繁太郎、逓信大臣寺島健、並びに企画院総裁鈴木貞一、各閣下に対して、官立無線電信講習所生徒の海軍予備員編入に関する陳情書を社団法人無線同窓会々長以下7人の連名を以て提出した。以下はその内容である。

謹啓、時局御多端の折、閣下益々御清祥に渉らせられ為邦家大賀に奉存候。

陳者我国無線通信士の殆ど全員を会員とする本同窓会は刻下内外の情勢に鑑み全会員の深甚なる関心を有し且つ熱心に希望する左の事項に付茲に謹んで及陳情候条特別の御詮議を以て願意御採択相成度敬具記

- 官立無線電信講習所生徒は卒業後、船舶、航空機、等の無線通信に従事するものなるに依り海軍予備員候補者とすべく卒業と同時に海軍予備員に編入せられたし

理由今次聖戦完遂の為船舶、航空機の確保は不可欠の要件にして其の航行安全と寄与すべき無線通信士の責務は洵に大なるものあり、其の需要は益々急を告げつつある現況に鑑み之が有資格者を全幅的に活用する為、官立無線電信講習所生徒を海軍予備員候補者と為し、以て其の供給を確保するは刻下最急務と信ぜらるる次第なり。

即ち無線通信士養成の唯一機関たる官立無線電信講習所に於ける教育は船舶、航空の各部門に分ち各々適切なる授業を施し以て無線通信士急給の国家的要請に応えつつあるも本所卒業生の大部分は卒業後半年乃至1年にして其の職場を離れ入営することを要する為、菅に無線通信士不足の現況を激成しつつあるのみならず仮令除隊後職場に復帰するも専門外に3年乃至5年従事したることは其の技能を低下せしめ執務不能者を出すことあり。

斯の如くにして推移せんか遂には船舶、航空機の運行に支障を生じ聖戦完遂に至大の障害を及ぼすに至るべく之が救済の為、本所生徒を予備員候補者と為すは焦眉の急を要するものと謂うべし。

尚左記理由に示す如く無線通信士を海軍予備員に編入する場合の国家的利益は莫大なるものありと信ず。

- 有事に際し船舶、航空無線業務を戦時体制に急編成するの如何に難事なるかは今次我等の経験に徴して瞭かなり。通信士を予備員兵籍に置き常時、和戦即応の体勢と為し置かば臨機応変の措置の如きは比較的容易にして作戦上有利なるべしと信ず。

- 特設艦艇の通信長の如きは純兵科士官を充つるよりも予備員たる通信士を以てする方、むしろ運用の妙を発揮し得作戦上利するところあるべしと信ず。

- 通商、交易に対する戦時保護施策遂行上船舶及び航空無線の必要性に就ては茲に贅言の要なし。之が運用の衡に当るべき無線通信士の身分を海軍の予備員たらしむると否は其の気構えに、随って其の業務遂行に至大の懸隔を生じ右施策の効果をも左右するに非ざるやと信ず。

- 通信は作戦の枢機なり。然れば部内外の通信方法は素より各種通信機、通信系及び国際電気通信等一般に亘り綜合的知識に習熟せる無線通信士を予備員兵籍に置き常時彼我の技術を比較検討せしめ長を採り短を捨てて軍事に資せしめば有事に際しても益するところ大なると信ず。

- 通信機が兵器として戦局に重大なる偉力を示し来れるは特に今次の経験に徴し瞭かなり。若し予備員たる無線通信士の一部を電気通信技術者の上級資格者に迄向上修学せしめ置かば有事に際し技術士官として動員すること亦容易なり。

- 無線通信士を予備員兵籍に置き常時国際間の非常に備え、彼の通信施設乃至政策、通信方法の手段、機器の発達乃至研究状況等に就き情報の獲得に関心を持たしめ之を軍令部、水路部に報告せしむることとせば有事に際し利するところ至大なりと信ず。

- 機密保持は作戦の要諦なり。商船に於ける甲板部、機関部職員が予備員兵籍に在るに不拘其の最も直接軍機密に携わる無線通信士を予備員兵籍に置かざるが如きは不合理も甚だしと謂うべく国家の為執らざるところなりと信ず。

以上

以上の陳情書が7月20日、22日及び24日の3回に亘り理事会において慎重に討議を経て冒頭に示された関係各大臣に提出されたが、本件については逓信省電務局の石川事務官とも打合わせずみであった。提出に際しては、無線同窓会の代表者が大臣または次官と会見し、文書による申し入れをしたき旨を述べた。これについては直接の所管である逓信省の電務局長に対して意見を求めたる所、本陳情書は電務局長自らが政府に取次ぐ旨の解答があった。尚、企画院総裁宛の分については海軍省第5部長であった原少将並びに大久保第1課長に面会の上、これが事情を説明し依頼した。

本陳情書は厳密に審査された結果、軍当局が受入れる旨の態度を表明し、翌年の4月1日を以て実施される運びとなった。これが次に述べる海軍予備練習生制度であり、その第1期生は、第1部高等科並びに普通科生徒に適用されることとなったのである。

Ⅰ 海軍予備練習生(海軍通信学校へ入隊)まずこの制度の歴史をひもといてみることとした。

1919年(大正8年)6月2日、海軍予備員令(勅令第267号)の公布があった。又同年3月11日、勅令第26号による、海軍予備練習生に関する法令が公布された。すなわち「海軍予備員たるに必要なる教育を施すため、海軍予備練習生を置く」というものである。更に翌3月12日には別掲のような海軍省令第5号、「海軍予備練習生規則」が公布され、その第1期生は当時の普通商船学校(児島、粟島、大島、弓削、広島にあり小学校卒業後6ヶ年で修業)本科修了生が同年の4月、呉の海兵団に入団したのがそのはじまりである。入団の期間は3ヶ月で、軍事教育を受けることはもちろん、座学を始めとして、新兵同様の訓練が課せられた。

1934年(昭和9年)の予備練第16期生から3ヶ月の海兵団のほかに3ヶ月の軍艦勤務が課せられることになり期間は半年に延長した。しかしその後戦雲が急を告げるようになってから、海軍艦船の活動が活発となり軍艦に余裕がなくなったため、艦船勤務が打ち切られ、今回の商船学校本科修了生を横須賀海兵団に入団させて訓練することになったのである。(本科は3ヶ年)

次に参考までに海軍予備練習生規則を付記することとする。

海軍予備練習生規則〈海軍省令第5号1919年(大正8年)3月12日〉

- 海軍予備練習生は海軍大臣の適当と認めたる甲種商船学校を卒業したる者にして海軍予備員たらんことを志願するものに就き之を採用す

- 海軍予備練習生は航海科及機関科の2種に区別す

- 海軍予備練習生の兵籍は鎮守府司令長官之を管し其の身分は海軍1等卒に準ず

- 左の各号の一に該当する者は海軍予備練習生に志願することを得ず

- 禁錮以上の刑に処せられた者

- 破産又は家資分散の宣告を受け復権を得ざる者

- 海軍予備練習生たらんことを志願する者は志願書に履歴書誓約書及身元証明書を添へ毎年1月31日迄に其の在学せる商船学校長を経て海軍大臣に願出づべし

海軍大臣は適当と認むる者を選抜し其の人名及必要なる事項を鎮守府司令長官に告達す- 鎮守府司令長官前条の告達を受けたるときは期日を定め之を召集し海軍予備練習生検定委員をして身体検査及所要の検定を行はしめ合格者に海軍予備練習生を命じ之を海兵団に入団せしめ海軍大臣に報告すべし

- 鎮守府司令長官は必要に応じ其の部下将校機関将校及軍医官に海軍予備練習生検定委員を命じ将校を以て之が委員長為すべし

- 第六条に依る海軍予備練習生の身体検査に関しては別に之を定む

- 海軍予備練習生は自費を以て其の採用の年の4月上旬より3箇月間所管鎮守府海兵団に於て軍事教育を受くべきものとす

- 海兵団長は本則並教育綱領俵り海軍予備練習生教育に関する細則及教程を定め鎮守府司令長官の認可を経て之を実施すべし但し鎮守府司令長官は之を認可するに先ち海軍教育本部長に合議するを要す

- 海兵団長は部下職員中より海軍予備練習生教育主任並海軍予備練習生掛を定め細則及教程の実施に任ぜしむべし

- 海兵団長は鎮守府司令長官の認可を受け海軍予備練習生を軍艦海軍諸学校又は海軍工廠等に派遣し修業せしむることを得

前項の規定に依り派遣せられたる海軍予備練習生は其の修業に関し当該艦長又は庁長の指揮を受く- 海兵団長は海軍予備練習生終業期に於て教育の経過成績及練習生に関する事項を考査し之が記録を整理保存すべし

- 海兵団長は海軍予備練習生修業期に於て修業成績表に意見を附し学業考課表と共に鎮守府司令長官に提出し鎮守府司令長官は之を海軍教育本部長に移牒すべし

- 海兵団長は海軍予備練習生其の教育を修了したるときは之に修業証書を授与し其の旨鎮守府司令長官に報告すべし

鎮守府司令長官前項の報告を受けたるときは海軍予備練習生を退団せしめ之を海軍大臣に報告すべし- 海軍予備練習生は志願を以て之を辞することを得ず

- 海軍予備練習生は左の各号の一に該当するときは鎮守府司令長官之を免じ其の旨海軍大臣に報告すべし

- 海軍予備員たるべき器量に乏しき者

- 品行不良或は怠惰にして訓戒を加ふるも改俊せざる者

- 修業の成績不良なる者

- 傷痍を受け又は疾病に罹り前途服役に堪へ難しと認むる者

- 海軍予備練習生に教育を施す為艦船部隊其の他各部に起臥せしむる必要あるときは海軍下士卒に準じ糧食を給し又は被服物品を貸与することを得前項に依り糧食を給したるときは別に定むる所に依り其の費用を弁償せしむるものとす

この海軍予備練習生規則はその発足当初のものであり、時局によって何回か改訂が行われた。航海科、機関科に続いて通信科が設けられたのも、前述した無線同窓会並びに官立に移管された講習所生徒の血判による歎願書が海軍省当局を動かし、その実現を見るにいたったからである。

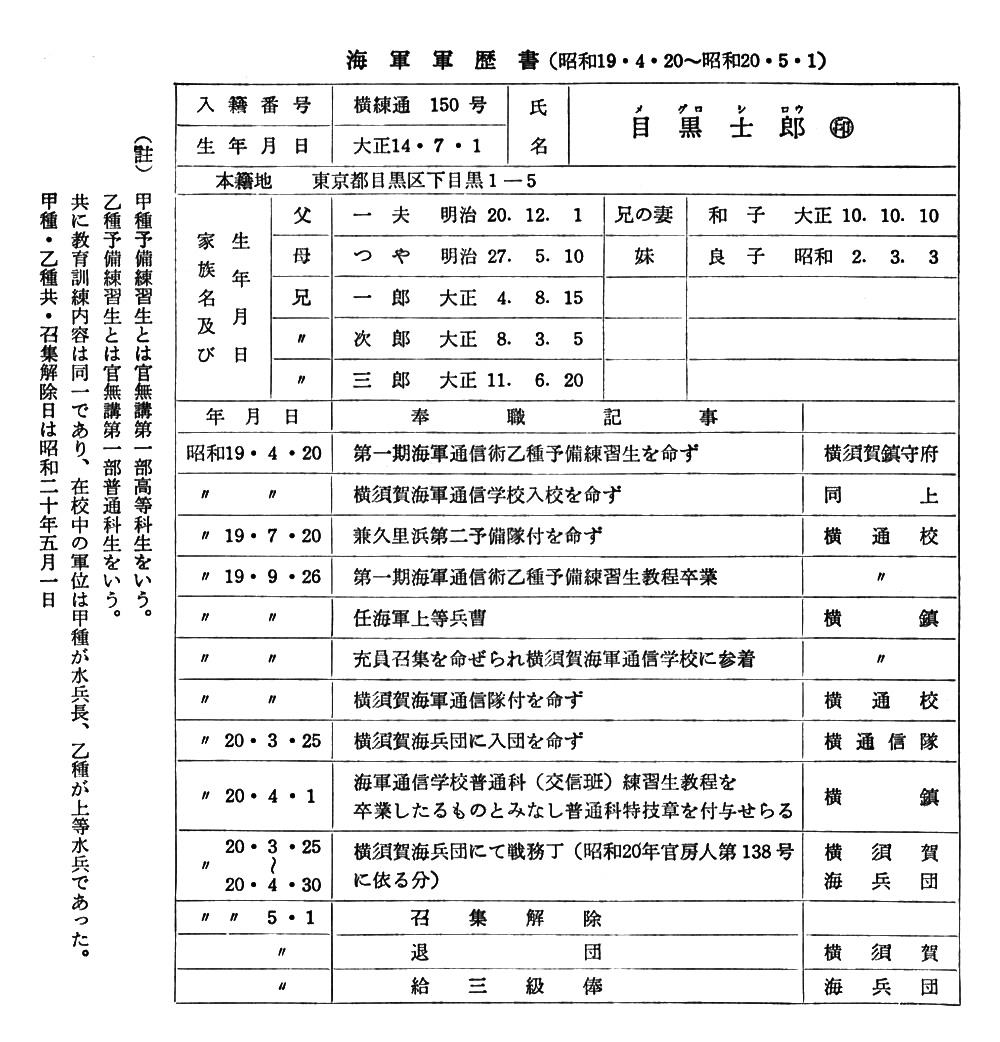

通信科として初の第1期予備練習生は1944年(昭和19年)4月20日、官立無線電信講習所第1部(船舶科)高等科及び第1部普通科生徒約400名が、横須賀の海軍通信学校に入隊し、その期間は規則に定める通り6ヶ月であった。入隊当初の兵籍は高等科生徒が海軍水兵長、普通科が海軍上等水兵として任命されたが、入隊当初の約4ヶ月間はもっばら新兵教育に徹し、その訓練たるや言語に絶するものがあった。ただ、この海軍予備練習生の採用に関しては厳重な身体検査とその意志確認があり、志願者中、全員が合格するにはいたらなかった。

通常の状態なら6ヶ月の軍事教課を終えれば、海軍々籍を持った予備役に編入され、おのおのが従事する職場に復帰したのであるが、海軍予備員令第19条によれば「海軍予備員は戦時、事変、演習その他の理由に依り必要ある時は勤務または教育のため之を召集する。本項による召集に関する事項は海軍大臣之を掌り其の召集の令達は海軍大臣直に之を行う。」とある。

6ヶ月の教課終了後、第1部普通科生徒は即日召集を受け各実施部隊に配属され、同時に入隊し、高等科生は講習所卒業問題の関係もあり約1ヶ月程自宅待機のあと全員召集令状を受け、これ又各方面に配属されたのである。海軍通信学校卒業時の軍位は、高等科生が予備兵曹長(準士官)普通科生が予備上等兵曹(最上位の下士官)であった。主な実施部隊の配属先は、各鎮守府所在地(横須賀、呉、舞鶴、佐世保)の通信隊、各地の武官府、通信学校、防備隊、船団司令部、海上護衛隊(以上内地)の外、外地ではマニラ、シンガポール、高雄、上海(海軍陸戦隊)の各司令部付きで護衛艦による艦船勤務がその最たるものであった。本制度は、終戦前まで継続され、第3期生をもってその歴史の幕を閉じたのであるが、第1期生については1945年(昭和20年)4月、横須賀海兵団にて全員召集を解除されたのである。

Ⅱ 陸軍予備生徒1944年(昭和19年)4月より実現の運びとなった海軍予備練習生制度に参加するため、内地在住者は3月末日いっせいに無線電信講習所に集合した。第1部高等科生は同年1月から開始された実習(海岸局、工場並びに船舶)を3ヶ月で打ち切り、第1部普通科生は同年3月にて卒業していった。これらの中から身体検査を受け、採用者は海軍通信学校で軍事教育を受けたことは前述した通りである。しかし規定による適性検査が不合格になった者、あるいは船舶実習に依つてこの期間に間に合わなかった者も多数いたので、彼等は陸軍を志願することとなった。すなわち陸軍甲種予備候補生として入隊し軍位は陸軍軍曹(海軍では一等兵曹)で6ヶ月の見習い士官教育終了後は少尉に任官した。この点、海軍よりは待遇がよかった。この制度の実施は、海軍予備練習生制度と同時に発足した。すなわち、第1部(船舶科)生徒は主として海軍の予備練習生を志願したし、第2部(高等科のみ)生徒については第1期生が7対3の割合で海軍、第2期生からは大体、半数の割合で海・陸、第3部(陸上科)生徒は海軍予備練習生としての資格がなく、その性質上から陸軍の方に志願した訳である。尚、話が前後するが第2部(航空科)生徒は同じ海軍予備練習生でもその教育機関は各地の海軍航空隊であった。

陸軍予備生徒は海・空・陸の教科によってその配属先が異なるのは当然であるが、海にあっては、船舶通信補充隊、俗に暁部隊と称し広島に本拠地があり、陸軍少尉として任官後は同部隊に所属する陸軍御用船の連絡将校として乗船する者も数多くいた。空にあっては陸軍航空隊、陸にあっては各実戦部隊の通信将校として活躍したことは海軍予備練習生と同様である。

Ⅰ項において述べた海軍予備練習生制度はその歴史も古く講習所生徒にそのまま適用することとなったが、陸軍においては幹部候補生制度しかなかった。とみに激化する戦時下にあって、陸・海軍の軍用無線通信士の需要は益々増大を極めた。この結果、陸軍と海軍との間でこれら卒業生の争奪が行われるようになったのである。そして少しでも多く自分のところに卒業生を採用しようとするために、その初任の階級を競争して引き上げる結果となった。海軍では前述した兵曹長(高等科)と上等兵曹(普通科)であり1年経過すればそれぞれ一階級昇進させることとしていた。これに対し陸軍では高等科卒業生に対しては6ヶ月の訓練後陸軍少尉、普通科生に対しては同じく陸軍曹長に任官せしめた。

官立無線電信講習所では軍からの要請もあり、ぎりぎりの線まで繰上げ卒業をさせたので、陸軍に於ては年少者の卒業生が陸軍少尉となり、陸軍士官学校(旧制中卒後3ヶ年教育)の卒業生よりはるかに早く少尉に任官するという珍現象を生ずるにいたった。この通信士の争奪の争いは、のちになって、陸・海軍合同で電波監理関係官との懇談により、配分についての協議が行われたのであるが、陸軍または海軍が「単独で逓信省に対して要求することはしない」ということで協定が締結されたのである。

しかし講習所の生徒に対しては、陸軍または海軍のどちらに志願することも自由であるとしながらも、身体検査との基準の差異で海軍に合格しなかった者が陸軍に志願したりした。すなわち1944年(昭和19年)4月からの講習所入学生に対しては、陸・海どちらかの軍籍が課せられ、海軍に志願して合格したものは予備練習生生徒、陸軍については予備生徒として卒業後の徴兵制度が敷かれ、これら生徒に対しては月額5円(1944年(昭和19年)9月入学生からは月額15円)の手当が軍当局より支給されることになったのである。陸軍の予備生徒としての待遇は伍長であった。

次にその予備生徒の証明書を添記する。

証明書 本籍 東京都杉並区西荻窪2ノ95 平方敏夫 大正14年7月6日生 右之者昭和19年9月7日陸軍予備生徒として陸軍兵籍に編入せられたることを証明す 昭和20年9月18日 東京師管兵務部 印

陸軍甲種予備候補生の制度は次の通りである。

- 官立無線電信講習所第1部高等科及び第2部高等科卒業者

軍曹2ヶ月見習士官4ヶ月計6ヶ月の課程を経て陸軍少尉に任官する- 官立無線電信講習所第1部普通科及び第3部高等科卒業者

軍曹2ヶ月見習士官6ヶ月計8ヶ月の課程を経て陸軍少尉に任官する

此の制度が発足してからの入隊者は無線講第1部高等科、第1部普通科、第3部高等科卒業生中180人が志願し、広島市皆実町に所在した船舶通信隊に入隊した。尚第2部高等科卒業生は宇都宮の陸軍航空通信学校に入校した。

Ⅲ 通信兵候補者戦局が深刻化する中で軍の要請による通信従事者の需給は極端にせばまり、これが解消をはかるため官立無線電信講習所においては1944年(昭和19年)9月、新聞紙上に次のような募集広告を掲載した。

特科生徒募集 官立無線電信講習所 東京都目黒区下目黒1-5 募集人員 数千名 願書 9月25日締切 入学資格 国民学校高卒程度 学科試験なし 体格検査 期日 9月30日 及口頭試問 場所 東京、名古屋、大阪、広島、熊本、仙台、札幌、金沢 特典 一、授業料不要 一、在学中若干の手当支給 一、無線通信士第三級の資格を付与 一、入学後陸軍通信兵候補者として兵籍に編入のまま就学し卒業と同時に 陸軍部隊に入隊するものとす

詳細は自己の住所姓名を記載し7銭切手を貼付せる返信用の封筒を封入し 「志願者手引」を請求のこと

この結果、かなりの応募者が集まり目黒の講習所に収容する事が出来ず、東京の板橋、大阪、仙台、熊本などの各支所において6ヶ月間の教育訓練を受けたのである。これらの生徒は翌年3月20日をもって卒業し、4月中旬入隊することとなった。そのころ国内の通信隊は東京、広島、北海道にあり、それぞれ所在の東部軍、中部軍(大阪)、西部軍(福岡)、北部軍の各軍に所属していたのを、東京を第1通信隊、広島と福岡を第2通信隊、京城を第3通信隊として再編することとなり、これらを直轄するため4月1日より大本営陸軍通信隊が発足したのである。

そして拡大された通信網の需要に応じて前述した通信兵候補者は広島の第4中隊第6内務班で1ヶ月の猛訓練の後、第2通信隊の中堅として、鹿児島、都城、宮崎、大分、熊本、鳥栖、佐賀、長崎、門司、下関、広島、米子、高松、善通寺、大阪、敦賀などの各地で軍隊勤務に従事することとなったが、軍位は陸軍1等兵であった。入隊準備に関する通知書は次の如くである。

昭和20年4月10日大阪無線電信講習所長通信兵候補者 殿入隊準備に関する件貴殿は昭和20年3月20日付けを以て陸軍通信兵侯補者に合格採用せられたる処近く全員当所へ集合の上大阪師団司令部引率のもとに一応東京陸軍参謀本部へ出頭の予定に付ては左記承知の上指定日には遅滞なく集合し直ちに出発し得るよう準備置き相成度。

尚当所へ集合に要する大阪駅迄の切符購入に際しては本通知書並に集合日時通知書を旅行証明書に代え最寄駅に提示の上特に便宜供与方懇願する等の方法を講じ指定入隊日時に遅参せざる様十分留意相成度。

記

- 集合場所 大阪府中河内郡矢田村 大阪無線電信講習所

- 集合日時 決定次第、電報又は速達にて通知するも4月中旬の予定

- 出頭すべき場所 陸軍参謀本部

- 出頭すべき日時 4月中旬の予定なれど決定次第通知す

- 引卒者 大阪師団司令部々員

- 携帯品 一般入隊者に準ず

例えば印鑑(必らず持参のこと)手帳、葉書、封筒、便箋、万年筆(又はペン、インク)石鹸、タオル、歯磨粉、楊子、シャツ、ズボン下(又は揮)身廻り品を自宅へ返送用の小包用包装紙、紐、荷札数枚、弁当3食分位

のちにこれら陸軍通信候補生の何人かは、無線電信講習所出身者の先輩とともに広島に原爆が投下されたときにその犠牲になったのであった。

| 社会の出来事 |

|

|---|

3-4 官給食と生徒への特典

日支事変がはじまった1937年(昭和12年)からは統制経済となっていたが、諸物資は内外の軍事関係者に最優先される結果、国内の物資は極度に不足していった。非合法な闇商売でかせぐ商人、そして官僚、ボスの「顔」が世の中に幅をきかせ、配給の品を買うのに行列をつくっているのは「馬鹿」正直な庶民だけであった。ついに石鹸、ろうそく、ちり紙まで配給制となり、配給でないものはなく、これでは最低生活でさえ維持できなかった。

300万人の工場労働者が軍隊に動員されたため、物資不足は当然となり生産にとっては大きな障害となった。このため男子労働者に代って、1944年(昭和19年)4月より満12才以上40才までの未婚女性が「女子挺身隊員」として軍需工場に動員された。軍と軍需産業に若手の労働力をとられた農家は米作が平年作の3割近くになり、国民への配給は1日につき2合1勺(約300グラム)に減らされた。それも米の粒はごく僅かで押麦や高梁入りが主で、米は軍関係へ流された。

主食である米がこのありさまであったから野菜や鮮魚についても同様だった。東京では1人あたり3日にねぎが3本、5日に一度魚1切れ、これが副食物の配給であった。生きて行くための自衛手段は自給自足しかなく、堀れるところはどこでも畠にした。空地や庭はもちろんのこと、国会の前庭も電車通りの歩道さえも自作の菜園となったのである。敵国の遊びとして禁ぜられていたスポーツとしてのゴルフ、そして野球、これらの土地はすべて芋畠と化した。

この頃から街には雑炊食堂というのができた。自由に出入りすることができたので、配給では物足りぬ一般庶民が押しかけ、空腹に耐えかねた人々が山をなすような行列をつくったのである。玄米のカユに野菜や魚肉などが、ほんの申訳程度にチョッピリと浮かび、1人1杯20銭なりの口をうるおす苦労は並大抵のものではなく、自分が着席する順番を待つ時間の何と長かったことか!! これと同時に左党派を喜ばす"国民酒場"の行列はいうまでもないことだった。ついでながら生徒には余り関係のないことではあったが、煙草は成人男子に限り1日に6本の配給制がとられていた。

雑炊食堂 ならんでいる ならんでいる 黙々としてならんでいる 戦争は遂にここまで来た 雑炊食堂の前にならんでいる 男・女そして老人こどもまで ならんでいる あり得ない この行列の中に一人でも きげんのいい人間がいるということは

とにかく国民すべてが空腹であった。この当時、東京在住の講習所の生徒達は、その多くが地方から出てきた下宿生活者であった。しかし次々と下宿を断られるものが多くなってきた。その原因は自分達でさえ食料の確保がむずかしいのに、下宿する生徒の分までとても手が回らなくなってきたからである。朝から芋がゆをすするような食事では、たちまち空腹となり体操や教練どころか、学科授業の時間でも空腹に耐えかねて居眠りする生徒が多くなり、まことに憂うべき状態となってきたのである。たまたまこんな状況を知った郡部に所属する生徒の両親は何とか息子のために食糧を運んでやろうとしても、食料特に米や餅に対する取締がきびしく、この監視をくぐり抜けようとする人々はさまざまな苦心をした。いまとなってはエピソードの部類に属するが、ある母親は「英霊の白木の箱」に白米をつめて、首にぶらさげたということである。この箱には米はわずか3升しかはいらないけれども、これを見た人々は多く敬礼をもって見送り、列車内でもまずつかまることは絶対にないといってもよかった。さぞかし首の骨が痛かったであろうと想像する。

ところがこの年の4月から実現を見た海軍の予備練習生制度とのからみで、生徒に対する軍籍の件もあり陸海軍当局と盛んに交渉がもたれていたので、あわせてこの際、食糧の問題を提起し討議した結果次の如く結着を見たのである。

- 軍籍について

- 陸軍

官立無線電信講習所高等科卒業後6ヶ月の訓練を経て陸軍少尉に任官せしめる。

官立無線電信講習所普通科卒業後6ヶ月の訓練を経て陸軍曹長に任官せしめる。

以上については在学中陸軍予備生徒と呼称する。- 海軍

官立無線電信講習所高等科卒業後6ヶ月(海軍通信学校教科)を経て兵曹長に任官させる。

官立無線電信講習所普通科卒業後6ヶ月(海軍通信学校教科)を経て上等兵曹に任官させる。

以上については在学中海軍予備練習生と呼称する。- 一般的特典について

官立無線電信講習所の在学生及びその卒業生に対する特典の主要なものをあげれば次の如くである。

- 在学生に対する特典

- 授業料は一切徴収しない。

- 授業用品の一部を支給する。

- 寄宿舎を設備し学生は全部これに収容する。

- 兵役関係に於ける徴兵猶予、将来軍籍について特典が考慮されている。

- 卒業生に対する特典

卒業後は無試験で次の資格が付与される

- 高等科卒業生第一級無線通信土

- 普通科卒業生第二級〃

- 特科卒業生第三級〃

- 修業生に対する特典

修業生に対しては無試験で次の資格が付与される

- 高等科修業生(席上課程2ヶ年)第二級無線通信土

- 普通科修業生(〃1ヶ年)第三級無線通信士

- 食糧の支給

講習所生徒に対する軍籍問題の解決にともない、陸海軍合同で米や大豆が食糧として支給されることとなり、魚貝類や野菜についても特配の証書を交付され、それぞれの市場まで受取りに行くこととなった。このことに依り講習所はにわかに活況を呈した感があった。なお、これらの食糧並びに副食は陸軍の予備生徒や海軍の予備練習生用のものなので、教官や講師には流用できないものであった。しかるに東京の支所2,600名の生徒のうち、毎日風邪やその他体力の消耗で休校するものが平均3、40人を数えるにいたったので、これらについても軍当局に訴えたところ、生徒を含めて教官や講師にも支給してもよいということになった。つい昨日までは芋の2、3本を弁当として持参していた老若の先生たちの顔にも、ようやく生気がよみがえった感じであった。ちなみに翌昭和20年の正月用の特配は、餅が300グラム、酒1升、ビール2本、数の子5匁などであった。

- 手当の支給

官立無線電信講習所生徒が陸軍もしくは海軍の軍籍を持って在学することに依り、軍当局からそれ相当の手当が支給されることになった。このことは全く軍管理(陸海軍に所属する諸学校)なみであり逓信省の所管とは考えられぬ面もあったが、生徒にとっては食糧の心配もなく、まるで陸軍士官学校や海軍兵学校なみの待遇であったから、ますます士気は高揚していった。当初、軍から支給される給与は月額5円(現在の貨弊価値からいえば3万円位に相当する)であったが、1945年(昭和20年)4月より一挙に3倍の15円に増額されたのであった。しかし金があっても思うように物資が購入出来ない時代であったので、現代のように金銭に対する価値観はなかったといえよう。

| 社会の出来事 |

|

|---|

3-5 卒業生への諸制度

官立無線電信講習所卒業生に対する諸制度といえば、大雑把に分けて軍関係の特典と、もう一つは無試験によって無線通信士の資格が得られたことである。軍関係に於ては時局に対応した官・民あげての熱望により、前項一から四に述べた制度が実現を見るに至ったので、本項に於ては卒業生に付与された資格についての変遷を記述してみたいと思う。

そもそも無線通信に従事する者は国際電気通信条約によって各国政府の発給した免許証を有するものでなければならないことになっているが、免許の発給については各国の政府がそれ相当の裁量にまかされた形となっている。わが国ではかって国内法であった無線電信法時代の無線通信士資格検定規則に、また現行の電波法においては無線従事者国家試験および免許規則において詳細に規定しているが、この二法におけるいちじるしい違いは前者に於てその需給関係から銓衡検定制度を設けたことであり、後者の場合は、すべて試験至上主義においたことである。ここではその歴史が主眼であるのでむしろ前者のことについて記述することと致したい。

無線通信士となるための資格検定規則は1913年(昭和6年)7月1日より施行され、この検定試験は年に1回定期的に実施された。この定期検定試験の他に銓衡検定試験が随時、各人の申請によっておこなわれた。その対象となるものは次の2種類に限定された。

- 無線通信士としての業務経歴によるもの

- あらかじめ認定された学校を卒業したもの

(2)による対象学校としては次のものがあった。

対象学校 資格 電信協会管理無線電信講習所 一級~三級 逓信官吏練習所 一級~二級 東京高等商船学校 聴守員級 神戸高等商船学校 同右 横須賀海軍通信学校 二級~三級

無線電信講習所関係等について詳述すれば次の通りである。

- 第一級無線通信士の免状を付与するもの

- 1931年(昭和6年)7月1日以降、電信協会管理無線電信講習所本科を成績甲で卒業した者

- 1937年(昭和12年)12月1日以降、電信協会管理無線電信講習所本科を卒業した者

- 第二級無線通信士の免状を付与するもの

- 1931年(昭和6年)7月1日以降、本科を成績乙で卒業した者

- 1937年(昭和12年)12月1日以降、本科を修業した者

- 1937年(昭和12年)1月29日以降、選科を卒業した者

- 第三級無線通信士の免状を付与するもの

- 1937年(昭和12年)12月1日以降、選科を修業した者

- 1932年(昭和7年)9月1日以降、特科を卒業した者

これは大日本水産会の各社で養成したのが殆んどで、現在の漁業無線界の大部分の通信士はこれであり、通信士を経て漁撈長となりまた船主へと進展している者が多い。- 電話級通信士の免状を付与するもの

- 1937年(昭和12年)12月1日以降、特科を修業した者

- 聴守員級の免状を付与するもの

- 1931年(昭和6年)7月1日以降、東京高等商船学校航海科において無線電信に対する学術の卒業試験に合格した者

- 1931年(昭和6年)7月1日以降、神戸高等商船学校航海科において右に同じ

以上の銓衡検定試験はいずれも無試験で行われたものであり、従って講習所の卒業試験表は全部「無線通信士資格検定委員会」に提出され、その成績によって甲、あるいは乙、または「修業」などの判定を受けたのである。

なお海軍通信学校卒業者については、当時の軍部のことは文民の制度とのつながりを公示することは避けられていたが、当局同士の約束で、高等科卒業者には二級無線通信士、普通科卒業者には三級無線通信士の資格を付与していたのである。

終戦後も軍関係を除き、しばらくこの制度が続行されていたが、1948年(昭和23年)1月10日連合軍司令部よりの命令によって、今後一切銓衡検定制度を廃止し国家試験制度に一本化されたのであった。しかしおおよそ10年余の歳月を経た1960年(昭和35年)関係省令の全面改正を機会に「学校等の認定制度」が新設され、予備試験の免除及び一定の業務経歴に依り一部の科目を本試験から免除するという銓衡制度を変形して復活し今日にいたっている。