電気通信大学60年史

前編4章 不況下の無線電信講習所と無線通信士

第2節:学制の改革

1930年(昭和5年)。この年は世界大恐慌の引き金となったウオール街の株価暴落事件の翌年にあたり、日本はさながら不況という海に浮く難破船とでもいえるような状況にあった。無論、通信士の世界でも事情は深刻であった訳で、職を求めてさまよう漂流民と例えても大袈裟ではない有様であった。しかし、"冷えた時代"にも、鳥瞰的に見ればわずかにしろ良い面が無い訳でもない。"熱い時代"に無い効能があるにはあったのである。この年の学制改革はそんな意味を持つといってよいだろう。この学制改革によって、本科は1年制から2年制になり、別科の募集は中止された。これは後の時代から見れば、無線電信講習所の実力を蓄えた季節といってよい。

2-1 本科2年制に

無線電信講習所の開設以来、通信士の供給不足は常態であり、通信士の速成が講習所の使命であるような観も否定し難く、無線電信施設法の施行前後までそれが続いていた。このような時代にある年度に通信士供給ができなくなるといったことは実際上、難しいと考えたとしても不自然ではない。

ようやく需要が満たされ ~ それが卒業生にとって不幸な傾向だとしても ~ 教授内容の向上が抵抗なく図れる時が1930年(昭和5年)であったとすることができる。これは逆にいえば1931年(昭和6年)の卒業生をゼロにできた時代であった。『電信協会会誌』第277号に小谷雄一郎氏の解説があるので引用してみる。

(一)修業年限1年を2年に延伸

前に述べたやうに従来の1ヶ年修業は、どうしても無理であり、内容を改善するには、何時かは之を延伸せらるべきものであつた。今日は卒業生の過剰を来し、従来の如く短期養成の必要な理由は消滅したのであるから、改正の時期は到来して居るのである。偖て然らば之を幾千の程度に延伸すべきかは重大な問題である、半歳を延伸し1年半修業として一応は調査研究を重ねたが、授業項目の増加や、毎日の授業時問調節を計らふとするには、1年半では時間が不足する。のみならず1年半制度に依ると、募集時期、学級編成などに甚だ不便となり又教職員の服務等にも不便不経済を来して、到底実行困難である。さうして今度修業期間を延伸する上は、卒業生の全部が洩れなく、第一級資格を獲得するのを目標として内容充実を期図するのであるから、其の実を現はすには2年とすることが適当といふことになつたのである。

引用文中では、2年制へ移行する件の決定にいたる経過だけを示しているが、今回の学制改革では他のさまざまな要件の変更がなされている。このうちには、2年制移行に伴うもの、また逆に2年制に移行した因として考えられる変更も見られる。変更した要件は以下のとおりである。

- 毎年2回の学生募集を1回に改める(春期募集1回)

- 入学者の年齢制限変更(満17才以上25才以下を満17才以上23才以下に)

- 授業項目の増加(無線電話に関する事項、修身、仏語が新たに加わる)

- 授業時間の調節(1学期週39時間、2学期週43時間を毎週36時間に)

- 学費変更(1学期月額5円、2学期月額8円を1学年年額88円、2学年年額110円に)

- 学生服装の一定(制服を決める)

- 夏期休暇の延長(8月中の1か月を7月21日から8月末日までに)

- 試験制度改正

- 貸費制度の廃止

上に列記した (1)毎年2回の学生募集を1回に改める、(3)授業項目の増加、(4)授業時間の調節、(7)夏期休暇の延長、(8)試験制度改正、は2年制移行に伴うものと考えてよいだろう。(2)入学者の年齢制限変更、(6)学生服装の一定、については、この際に、といった変更と考えられる。(5)学費変更、(9)貸費制度の廃止、は2年制移行の因を示唆している。学費値上げ、奨学金制度の廃止、2年制移行による電信協会の最大のメリットは、財政事情の良化という点にある。当時、財政から見た講習所経営は必ずしも採算が合うものではなかった。ここで、もう一度小谷氏の解説に耳を傾けてみよう。

(二)学費変更

本講習所に於ける授業費は無線通信の実験や送信術の練習等の場合幾多の消耗費を要する計りでなく実験教授の必要上新機器の購入、現用機器の破損修理維持、又は自然破損に因る補充など一般学校に於て講義を主とするところとは其の趣を異にし、多額の経費を要するので従来の授業料(第1学期月額5円、第2学期月額8円)では甚だしく少額に過ぎ、電信協会としては可なりの犠牲を払ひ来つたものである。又一面他の同種学校の振合から見ても此際増額を為すも強ち不当ではないと信ぜられるので第1学年年額88円、第2学年110円とし之を4期に分ち(4等分に非ず)分納することになつた。其他の所費受験料入学料も之に準じて増額せられたのである。

此の授業料増額は修業年限延長と共に入学志望者にとりては勿論大影響あるものと考へられるが実情已むを得ざるに因つたものである。尚此の増額をしても電信協会は尚且若干の犠牲を払はなければならないものであると謂ふことを一般に諒得せられんことを望むものである。

当時、学生がこの学制改革にどのような反応を示したかはつまびらかではない。ただ、当時の学友会誌には、2年制移行を歓迎する旨の文章が誌面を飾っている。例えば、このような調子である。

祝2ヶ年制成立

曩の日報道せられた本校2ヶ年制案成立の報道は斯くなるものとは予期して居たものの余りの嬉しさ喜こばしさに手の舞ひ足の踏む所さえ分らぬ有様だった。

本校入学当時から多年の血と涙で彩られた過去の歴史を聞き悲惨なる卒業試験地獄の現状を目の当りに見た吾人は酸鼻極まりなき其等制度よりの迅速なる開放を痛感し1の声は10を呼び10の声は100を合し遂に動かすべからざる改革の気運は熱ある若人の胸に醸成され学校改革問題の名目の下に一は学校将来発展の為め一はオペレーターの素質向上の為め2ヶ年制案問題実際運動の火蓋は1929年(昭和4年)突如切られたのであった。

年を閲す一星霜幾多の波乱難関裡にありて教職員諸氏の熱誠と先輩諸氏の指導又在校生諸君の協力一致の精神と相侯つて茲に光明の世界を夕映ヶ丘に現出する事が出来た事を衷心より喜ぶ次第である。

ともかくも2年制への移行が学校自体の地位向上に果たした意味は大きいといえる。修業年限が必ずしもその質的軽重を示すとは思われないが、学校評価における社会規範のうち、最も基礎的なものが修業年限であることは論を待たないであろう。その意味で、無線電信講習所は更に発展したのである。更にその実力が評価されるべき礎ができたのである。これは不況の講習所にもたらした唯一の恩恵といってもよい。また、この時、別科の募集が中止され、補習科が廃止されている。

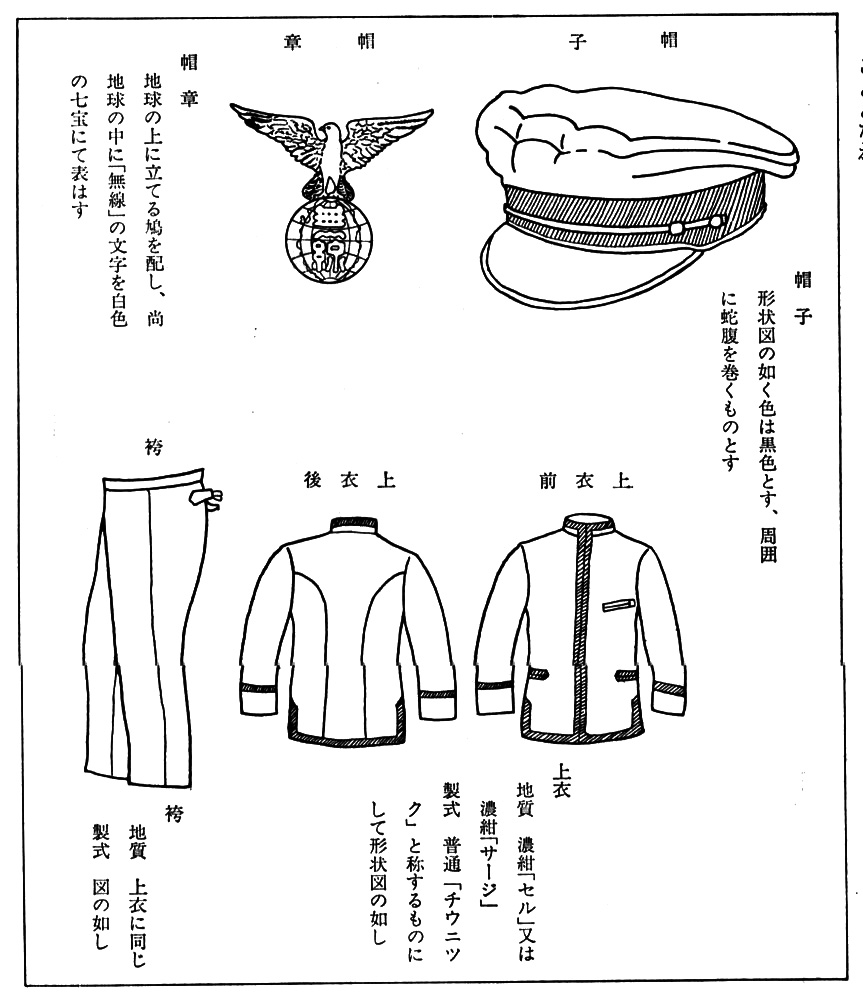

無線電信講習所の制服、制帽及徽章の様式 〈1930年(昭和5年)3月5日制定〉

〈1930年(昭和5年)3月5日制定〉

今回学則改正と共に制定せられたる制服、制帽及徽章左の如くにして今春入学の者より適用することとなれり

| 社会の出来事 |

|

|---|

2-2 別科の廃止

1930年(昭和5年)の学制改革に伴い、別科の募集が中止され補修科が廃止されている。これについても小谷雄一郎氏が解説している。

(三)別科及補修科に就て

以上を以て無線電信講習所に規則改正の重なる事項は終ったが、尚別科募集中止及補習科廃止につき簡単に附け加へて置きたい。

- 別科募集中止

最近別科志望者が甚だしく減少して適当の素質ある人員を選抜収容することが思ふやうにならない状況となつて来たので、今後特に需要が激増して速成を要する傾向が現はれるまでは別科は募集を見合せることになつたのである。

- 補習科制度廃止

今後は専ら本科養成に力を注ぎ、本科卒業生は総て一級獲得を目標として全能力を其実現に集中すべき場合であり且資格者過剰の折からでもあり、其他種々の事情を考慮され強て之を存置するの必要を認めないので断然廃止することになつたのである。

引用文からも明らかなように、本科の2年制移行とともに別科、補習科はその存在意義を失ったというのが、募集中止、廃止の主意となっている。別科は通信士の速成をその旨とし、補習科が本科1年プラスアルファという意味しか持たぬ点から、2年制移行とともにその使命を終えたと考えてよいであろう。

| 第1章 総則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1条 | 本所は無線電信無線電話の通信に関する専門の学術技芸を教授する所とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第2条 | 本所は大正4年逓信省令第48号私設無線電信通信従事者資格検定規則に依る第一級資格を獲得し得る程度を標準として船舶又は陸上無線電信の通信従事者たるに必要なる学術技芸を教授す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第2章 修業年限、学年、学期及休業日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第3条 | 修業年限は2箇年とし之を第1学年及第2学年に分つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第4条 | 学年は5月1日に始まり翌年4月30日に終る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第5条 |

1学年を分ちて左の2学期とす 第1学期 5月より11月まで 第2学期 12月より翌年4月まで |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第6条 |

休業日は左の如し 夏季休業 自7月21日 至8月31日 冬期休業 自12月26日 至翌年1月7日 日曜日 大祭祝日 本所記念日(12月3日) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第3章 学科目及授業時間数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第7条 |

学科目及毎週授業時間数左の如し

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第8条 | 学科目及毎週授業時間数は時宜により変更することあるべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第4章 入学及退学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第9条 | 入学期は学年の始とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第10条 | 入学を許可すべき者は左記各号に該当するものたるぺし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 満16年以上23年以下の男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 品行方正身元確実なる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 入学試験に合格したる者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第11条 |

入学試験は之を分ちて筆記試験、口頭試問及体格検査とす 筆記試験は左の科目に就き中学校卒業程度に於て之を行ふ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 国語(作文、講読、筆蹟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 英語(英文和訳、和文英訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3 | 数学(算術、代数、幾何) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第12条 | 入学志願者は其願書に履歴書、写真(6ヶ月以内の撮影に係る脱帽の手札形)及受験料5円を添へて本所に差出すべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第13条 | 入学の許可を得たる者は直に左記書類を本所に差出すべし但し第1号の在学証用紙は本所より之を申受くべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 保証人と連署したる在学証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 本人の戸籍謄本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第14条 |

保証人は在学中の本人に関する一切の事件に就き其責に任ずべきものとす 保証人は東京府下又は本人の郷里に於て一家計を立つる成年者たるを要す 保証人死亡し又は前項の要件を欠きたるときは遅滞なく之を更改し更に在学証を差出すべし保証人を変更したるとき亦同じ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第15条 | 疾病其他の事故に因り退学せんとする者は保証人連署の上願出で本所の許可を受くべし但し兵役の為退学せんとする場合は保証人連署の上本所に届出づべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第5章 試験 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第16条 |

各学期末に於て各学科目につき試験を行ふ但し通信実践に関しては試験を行はず 電気通信術に関しては前項に依るの外時々之が試験を行ふことあるべし |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第17条 | 1学年を通し総授業時間数の6分の1以上欠席したる者は当該学年に於ける第2学期末の試験を受くることを得ず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第18条 | 各学年の課程終了は左記事項を考査して之を定む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 当該学年に於ける各学期の試験成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 試験を行はざるものに関しては平素の成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第19条 | 前条の考査に合格したる者は之を進級せしめ合格せざる者は次学年の始より原級の課程を再修せしむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第20条 | 全課程を修了したる者には卒業証書を授与す | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第21条 | 病気其他已むを得ざる事故に因り学期末試験を完了せざる者に対しては臨時試験を挙行することあるべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第6章 学費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第22条 | 学費は左の如し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 入学金3円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 授業料年額 第1学年 88円 第2学年 110円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 所費年額11円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第23条 |

入学金は入学の際之を納むべし 授業料及所費は之を合したる年額を左の4期分に分ち之を当該各期の初月5日(第1学年第1期分は別に指定する期日)迄に納むべし

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第24条 | 在学中の学費は欠席長きに渉る場合と雖之を納付する義務あるものとす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第7章 学生心得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第25条 | 学生は本所所定の制服制帽及徽章を用うべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第26条 |

学生は教場に出席するときは必授業券を携帯すべし若之を携帯せざるときは退場を命ずることあるべし之を携帯するも無効のものなるとき亦同じ 授業券を紛失したるときは其旨を本所に届出て其再交付を受くべし但し此場合に於ては手数料として金10銭を納付すべし |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第27条 |

教場に於ては静粛を旨とし雑談喫煙其他粗暴の挙動あるべからず 授業中は濫りに退席するを許さず已むを得ざる事故ありて退席せそとするときは授業者の許可を受くべし |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第28条 | 学生又は保証人氏名を改称し若は本籍住所を変更したるときは遅滞なく之を届出づべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第29条 | 学生欠席したるときは其旨を届出づべし若引続き3日以上欠席したるときは必其事由を具し其旨を届出づべし但し疾病に因り7日以上欠席するときは医師の診断書を添付すべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第30条 | 学生は本所業務の運行に関し教職員の命令あるときは之に遵ふべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第31条 |

本規則に明文ある外学生の心得べき事項は本所構内に於ける一定の掲示場に掲示することあるべし 前項の掲示は其掲示を為したる日より起算し3日を過ぎたるときは学生に周知せられたるものと看倣す |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第32条 | 左記各号の一に該当する者に対しては退学を命ず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 学業の成績不良にして成業の見込なしと認めたるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | 操行不良と認めたるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 3 | 正当の事由なくして引続き30日以上欠席したるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4 | 正当の事由なくして出席常ならざるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 5 | 学費の滞納引続き60日に及びたるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第33条 | 本所規則に背反し又は本所名を殿損するが如き行為ある者は情状に依り停学又は退学を命ず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第34条 | 本所の器具機械を破損したるときは相当の賠償をなさしむ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第8章 特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第35条 | 学業成績優秀且操行善良にして衆の模範たるべきものは之を特待生となし授業料を免除することあるべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第36条 | 特待生にして成績操行不良の事実ありと認むるものは其特典を停止又は廃除することあるべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 第37条 | 試験に於て優等の成績を得たる者には特に賞与することあるべし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

規則改正後の在学生の状態を電信協会会誌277号〈1930年(昭和5年)3月25日発行〉より引用してみると左の様になった。

1930年(昭和5年)6月から別科生は全然なくなって学級は新入生が2学級の見込だから、結局本科2期1学級と新制度の本科第1学年の2学級となる。同年11月本科2期生卒業後6年4月迄は新制度に依る本科第1学年の2学級のみとなる。

1931年(昭和6年)5月からは新制度のものが揃って第1学年及第2学年各2学級宛合計4学級となり、学生数は旧制度の本別科収容時代よりも却って多くなる。

卒業の方を見ると、1930年(昭和5年)11月卒業期には別科なき為本科のみの卒業となる。1931年(昭和6年)には1回も卒業生を出さないこととなる。

| 社会の出来事 |

|

|---|