電気通信大学60年史

前編3章 無線電信講習所の発展

第3節:関東大震災と無線通信

都市部に起こった地震としては、最大級(マグニチュード7.9)の関東大地震が関東地方を襲ったのは、1923年(大正12年)9月1日、その発生時刻は午前11時58分44秒と記録されている。またその被害は、死者9万1,344人、全壊焼失46万4,909戸となっている。被害は甚大と言わなければならない。

さて、この天災は悲劇的な結果をもたらしたが、皮肉なことに無線通信にとってはその存在価値を痛みを感じるほど強烈に認識させるという意義をもった事件となったのである。逓信省通信局の小松三郎氏は、「大震災と無線電信の効果」と題し「電信協会会誌」第239号に寄稿している。

今次の大震災は1日にして東京横浜を焦熱地獄と化せしめた。帝国の損失と不幸とは計り知ることができないが、無線電信の効果を顕現するには絶好の機会となった。

東京市内には数多の研究用無線電信があったが、悉く電源を奪われたが故に、1日夜から2日3日に亙る各所の努力も水泡に帰し電力供給が復旧するまでは焼け残った無線電信すら使用に堪えなかったことは如何に震災に因る破壊力の強烈であったかを物語るものである。

しかし被害を蒙らなかった横浜港多数船舶無線電信と銚子及潮岬無線電信局とは寸刻の猶予なく其の全能力を発揮した。而して磐城、大阪、下津井、角島、落石を始め各地の陸上竝船舶無線電信は直ちに此の震災地域内無線電信と相呼応して臨時震災関係通信を傍受し、最も迅速に震災情報を内外に伝介したのである。之等関係各局所の措置は洵に適当にして機宜を失せざりし為め救護竝保安取締を迅速ならしめたる効果甚だ大なるものがあった。

なお、その詳しい内容についても以下に引用する。

銚子無線が横浜港船舶と震災通信を開始したのは、実に大地震の後30分即ち1日の午後0時30分であった。10数隻の船舶無線から殺到する緊急電報を、空中整理に努めながら受信した通数は午後5時までに100数十通に達した。潮岬無線は午後1時17分以来之等通信を傍受して機宜の措置に依り大阪へ伝介し、また銚子無線は之等重要電報を午後5時から西は潮岬無線へ向けて伝送を開始し、東は午後9時30分から落石無線へ連絡した。かの「これや丸」にて神奈川県警察部長発大阪、兵庫其の他の各府県知事宛救援第一公報及び大阪朝日竝大阪毎日宛情報の第一信も実にかくして当日の午後9時頃までに完全に伝送せられたのであった。之に依って大阪府知事は当夜深更に非常会議を開いて救護の準備に着手し翌早朝糧食其の他の救護品を満載した汽船を出発せしめたと伝へられたが如くに、各地方に於ける各種救護計画の進捗を著しく速かならしめた。

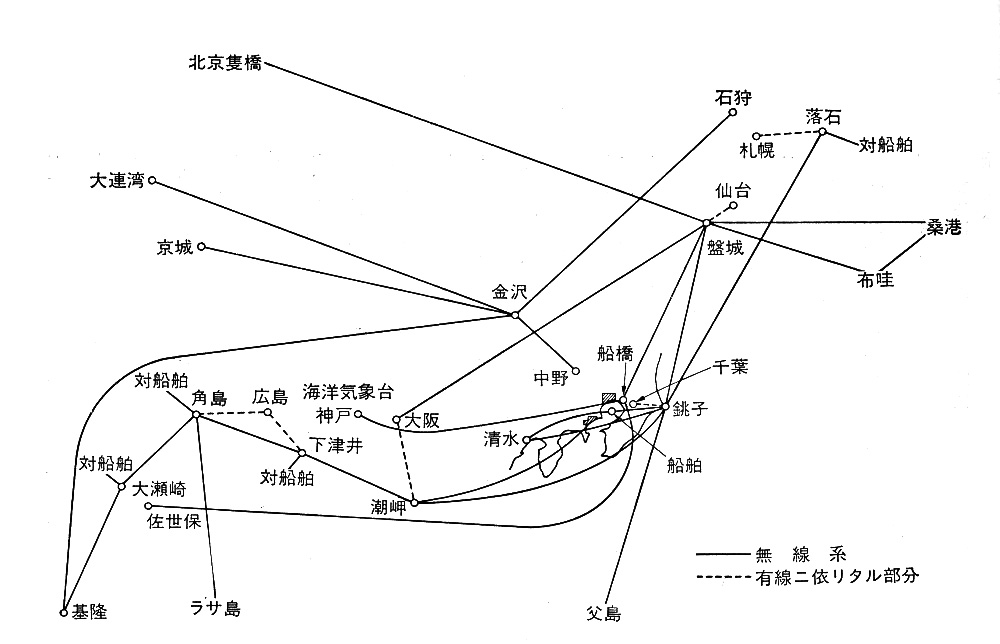

震災通信を取扱ひたる臨時無線電信系統大要図

震災通信を取扱ひたる臨時無線電信系統大要図

区 間 震災通信連絡又は傍受伝介開始日時 銚子・横浜多数船舶間 1日午後0時30分 潮岬・横浜これや丸間 1日午後1時17分 銚子・潮岬間 1日午後5時 磐城・銚子間 1日午後7時 清水・銚子間 1日午後8時 磐城・布畦、桑港、北京間 1日午後8時10分 銚子・落石間 1日午後9時30分 各地海岸局・銚子、潮岬間 1日 銚子・船橋間 2日午前9時 大阪各地無線間 2日 磐城・船橋間 2日 磐城・中野間 2日 船橋・佐世保間 2日 2日早朝からは船橋無線の発信を各地無線が受信して伝介に努めたから東京の情況は各地に一層詳かになった。3日からは横浜及品川に在った船舶が受付けた多数の重要電報を銚子無線が受信して磐城へ送信し、磐城無線から更に大阪無線へ伝送することとなった。この大阪無線へ達する無線系は10月中頃まで震災重要通信の取扱を継続し、其の通過電報数は1,000余通に達した。また同日から船橋無線受付重要海外信の多数が磐城へ伝送せられ、磐城は直に米国へ送信した。

かくの如く漸次無線通信系は拡大せられ、震災後数日の間に大要前図に示せる如き臨時無線連鎖が形成せられ、最も重要なる通信のみが取扱はれたのである。而してその取扱震災関係電報通数は銚子無線は9月中3,400通、磐城無線は2,400通、潮岬無線は7,800通の多きに達した。

而して東洋一の大電力を擁し本邦唯一の国際無線電信局たる磐城無線が1日の午後7時以来銚子方面の無線通信を傍受して、之を英訳して、午後8時10分に米国と支那とへ情報第一信を送り、尚ほ数日間引続き無線情報及新聞記事を英訳して海外へ詳報した働きは内外に有名であって茲に繰返へすまでもないことである。米国無線会社から500円を同局に寄せて感謝し来り、又仏国政府から日本政府へ同局の活動に対し深甚なる謝意の伝達方を依頼して来たことは、米村局長の名誉なるのみならず、本邦無線電信界の誇りである。

まさに、この危急の時に在って無線電信の効果は絶大であって、社会的機能としての無線通信の評価が否応なしに高まったとしても当然と言えるであろう。また、ここに「これや丸」通信士、川村豊作氏〈1920年(大正9年)12月短期科卒〉の体験談がある。引用して、事件の現場を知ることにしよう。

本牧沖に投錨して間もなく伝馬船やボート等を駆って被災者が殺到し、これや丸の船内は忽ち3千人余りの避難民でごったがえした。神奈川県知事、警察部長など首脳部が乗り込んできて急拠「救済本部」をこれや丸に設置し一切の救援指令を発することとなった。

関東一帯の陸線はほとんど破壊され、関西方面からの救援を求める途は無線によるより外にはない(短波やラジオは勿論テレビのない時代である)。食糧も水もなくこのままでは餓死に追い込むことになる。なんとしても第一報の救援指令を一刻も早く関西に報じなければならない。しかも無情にも空中は、あたかも蜂の巣をかきまわしたような電波の発射で、大混乱となっていた。神に祈る気持ちで潮岬無線局を連呼したが応答らしいものをキャッチすることができない。幾度か繰り返し連呼したが一向に応答がない。発電機は数時間廻り放しで過熱する恐れがある。時に午後7時過ぎであったろう。

当時はこれや丸の送受信機は出力7kWの佐伯式クインチド・スパーク・システムで、受信機は逓信省D型鉱石受信機に、その頃できて間もないソフト真空管検波器を連結したもので、当時としては優秀な装備であった。今日では想像もつかない程昼間の遠距離通信は困難な時代であった。

この物凄い混信を止めない限り通信は不能であって、この重大な使命を果すことができないと判断し、すべての通信を中止せよという「オール・ストップ」の符号を連続連打し、超非常体制を独断でとった。その処置がよかったのか、太陽が没すると電波の伝播距離が延びて潮岬無線局の応答が聞えてきた。時に午後8時過ぎ、歴史的第一報「本日正午大地震大火災起り死傷幾万なるやも知れず、食糧水なし至急救援たのむ」打ち終って栃折喜三君と抱き合って感泣した。この第一報が大阪朝日新聞社の号外となって関西に伝わり救援の手を早めたことは勿論間接的に多くの人命を救うことができたのである。

川村氏は、これ以降4昼夜電鍵を叩き続けるのだが、目黒気質の土壇場での底力とでもいうべきものが氏に電鍵を叩かせたのだろうか。一つの歴史の創成には必ずこのような力持ちがいるものだという証左であろう。

さて、現実的に考えてこの震災は無線界にどのような教訓をもたらしたのだろうか。

池田周作氏は「電信協会会誌」第239号に教訓として、「自力に依る電源を設備すること」「混信に対する防禦」「大都市の無線連絡を確保すること」「新聞電報の無料放送を為すこと」の4点を挙げ詳説しているが、核心を衝いた意見であろう。この天変地異はいよいよ無線電信講習所の役割を高めるために寄与したのである。幸いなことに、震災による無線電信講習所の被害は極く軽微なものであった。

- 9月1日正午大震あり本会会館、実験室、門衛所及便所の屋根瓦所々落下し 廊下の天井及壁に幾分の剥落及亀裂を生ぜり(「電信協会会誌」第239号)

また川村氏がめぐろ会誌第61号に寄せた記事によれば、

今から45年前1923年(大正12年)9月1日午前11時58分、突如として襲った関東大震災は多くの人命と財宝を一瞬にして奪い悲惨な災害を残した。このできごとによって私はなにか見えない運命というものを肯定する。丁度その時私は東洋汽船の客船これや丸の無線局におったのも偶然である。なぜかというと8月29日香港から横浜に入港すると下船し(領海内においての電波発射は禁止されている)出航時までに乗船するのが通信士の通例となっていた。これや丸は9月3日サンフランシスコに向け出航となっていたからである。

私はたまたま船に用事はなかったが行ったのである。この不思議といえば不思議ないわゆる運命というものが人間につきまとっていることを肯定せざるを得ない。そして今無線の使命を担って立たねばならない重大な運命に置かされているのである。(以下省略)

| 社会の出来事 |

|

|---|