電気通信大学60年史

今日編1章 電気通信大学の現状

第5節:いろいろな教育施設

5-1 電気通信研究施設

- 電気通信研究施設の現状

-

- 電気通信研究施設の紹介

この研究施設は、1954年(昭和29年)4月に当時の学長寺沢寛一先生の御尽力により電気通信大学部に付属して設置され、当初は「情報理論部門」の1部門であった。

その後、本学に芽生えた特色ある研究として炭素材料の電子工学的研究が進展してきたのに伴い、1972年(昭和47年)4月に「固体電子素子部門」が増設された。

1977年(昭和52年)4月には、設置以来23年を経た情報理論部門が改組されて、「人工知能部門」として発足した。これは学問の時代の流れに沿った現在の部門の研究内容にふさわしいものとした処置であった。

更に、本学における "有機物質に関する磁気旋光分散" 誘起旋光能を用いた特色ある研究を推進するために、「磁気電子物性部門」が1978年(昭和53年)4月に設置された。

このような経過を経て、本研究施設は現在3部門からなっている。

- 研究紹介

- 固体電子素子部門

本部門は固体デバイスの開発を目的として設置された。専任所員として矢沢一彦教授、森崎弘助教授が在任し、併任所員は宅間宏教授・岡本孝太郎・後藤俊成・品田正樹・安永均各助教授である。

部門設置時の経緯から、当初は炭素材料の電子物性及びその電子デバイスヘの応用に関する研究を行ってきた。この分野の研究については、6回にわたり文部省科学研究費の支持を受けており、その成果を20編の論文に発表した。

最近は、液体、半導体界面の物性の研究と、それを利用した水素発生装置の開発を行っている。これは近い将来に予想される人類の難問、エネルギー問題に対応すべく、太陽エネルギーを利用して水の分解を行い、二次エネルギーとして水素を製造するための基礎研究である。

- 人工知能部門

本部門の専任所員には橋本清・保原信・両助教授が在任し、併任所員は石坂教授である。

本部門の研究方針は音声の発声過程、手書き過程及びそれらが人間に知覚される過程などについて観測データなどをもとにモデル化し、電算機実験によってモデル化の妥当性を検証し、かっこれらの結果を調音表示システム、話者認識、文字認識など幾つかの工学的目的に応用することを目指すものである。

- 磁気電子物性部門

本部門は1978年(昭和53年)4月に開設され、井早康正教授及び成沢助手が着任したばかりである。具体的な研究活動は今後にまつが、有機分子性結晶の高密度励起に関する研究を基礎とし、一次元導体の物性、特にその超伝導性を追求して、新物質の開発など応用面にも意を用いていく予定である。

- 固体電子素子部門

- 電気通信研究施設の将来像

大学は単なる教育機関としてのみではなく、第一線の活発な研究を行うべき使命と責任を有することは当然である。が、その中で、特に研究成果が評価される分野についてのみ国立大学には研究所ないし研究施設の設置が文部省によって認可されているのが昨今の姿である。優れた大学という言葉の内容が、卒業生の社会的活動と、教官の研究水準の高さを意味するものとすれば、研究施設の規模と内容が大学の評価のバロメーターとも言えよう。

一方、前に述べたように本研究施設は設置後四半世紀を経て、ようやく現在の3部門になったが、この歴史的経過を見てもわかるとおり、部門の増強はなかなか困難な状況にある。学内外各位の御理解と御協力により、大学全体の共有財産であり、社会的評価のシンポルである研究施設を、より充実させ、近い将来に研究所に昇格させるようにしたい、というのが現在の研究施設員の切なる願いである。

- 電気通信研究施設の紹介

5-2 菅平宇宙電波観測所

- はじめに(沿革及び目的)

菅平宇宙電波観測所は、1968年(昭和43年)12月12日に学内研究施設として開設され、その後1975年(昭和50年)4月1日付で、文部省令第8号、国立学校設置法施行規則等の一部改正により、学部附属の教育施設として認定されて今日に至っている。設置の目的は、宇宙空間プラズマ内の電波現象の観測・実験・研究を行うとともに、1979年度(昭和54年度)より学生に対し、人工衛星追尾・受信方法・データ解析等の教育も行っている。観測所は現在7名の所員によって観測・実験・研究及び教育が行われているが、観測所の設置場所が、人工衛星・自然電波受信のために極めて雑音レベルの低い菅平高原に所在するため、観測される電波の質が極めてよく、高い研究成果が得られており、現在まで、VLFホイスラー波の観測は、開始以来10年を経て海外まで広く知られてきている。人工衛星部門では、既にNASAとの共同観測によるOGO-6号衛星のデータ受信、国立極地研究所との共同研究、東大宇宙研とのEXOS-A"極光"との共同研究、IMS(国際磁気圏観測計画) — 1976-79 — ・MAP(国際中層大気研究計画)等への参加、その他、名大空電研と電波星シンチレーション観測の共同研究、米国カナダグループとの電力線放射の共同研究、木星電波の研究、最近ではソ連科学アカデミーと地殻破砕に伴う電磁波動変動による地震予知の研究等を意欲的に行って、多くの成果をあげている。

施設の面においても、1979年度(昭和54年度)より三ヶ年計画で導入する予定の人工衛星のテレメトリー受信設備は、文部省の特別予算によって、日本国内では、大学の同施設としては、東大宇宙航空研究所の内の浦の鹿児島実験場を除いて、唯一の存在であり、また現在において最高性能のものとなるはずである。

菅平で研究・教育を受けた職員・学生からは、既に多くの研究者、人工衛星関係の専門担当者を出すとともに、南極観測隊に対しても、隊長をはじめ多くの隊員を出している。

最初に建てた建物は、鉄筋コンクリート三階建640平方m、1970年(昭和45年)11月4日自動車車庫58平方m、1973年(昭和48年)8月11日隣接地1万353平方mを購入し今日の基礎が完成した。1975年(昭和50年)、教育施設昇格とともに官舎一戸建49平方mが建てられた。現在のキャンパスは合計2万512平方mとなっている。しかし、現在既にこの用地も大形アンテナのため手狭になっており、近い将来拡張の声もあがる可能性もある。

最後に菅平宇宙電波観測所のデータを記す。

- 所在地

- 長野県小県郡真田町大字長字菅平1223

- 座標

- 地理座標 東経138度19分 北緯36度31分

- 地磁気座標 経度 204.2度 北緯 26.0度

- 現在

- 宿泊可能人員約20名

5-3 データステーション

1972年(昭和47年)当時の世界の情勢といえば、IBM360-168、CDC6600が大型機として米国のみならず欧州大陸にも行きわたっていた。西ドイツ・フランス・スカンジナヴィヤ諸国はこれらの米国機を導入し、その結果、われわれの専門分野(原子物理・理論化学)では大きな差をつけられてしまった。RJE端局やTSS端末は至る所に見られ、手提げ鞄からTSSを取り出して自宅に居ながら操作することも自由に行われていた。一方、東京大学大型計算機センターでは一分足らずの計算をするためにカードを抱えて並んでいる人々が常に見られた。この年、同センターのH5020Eはその任務を終え、H8800-8700システムへ大幅にレベルアップされた。しかし、計算機の需要は急上昇を続けていた。

このような時に文部省がリモートバッチステーションの設置を推進したのは、時宜を得たというよりもむしろ当然のことであった。これを察知したわれわれは、電子計算機の更新案をリモートバッチステーション設置に乗せて予算を要求し、48年度にその設置が認められることになった。予算額は4,500万円である。前年度千葉大学に同じ予算が認められ同大学では三菱の計算機を導入して悪戦苦闘の最中であったから、われわれも一応の覚悟をもって臨むこととなった。

機種選定は三菱MELCOM9100と日立HITAC8250の一騎打ちとなった。このころから電算機の値引き合戦が激しくなり、5割値引きが常識となっていた。勝敗は全く予断を許さなかったが投票の結果、僅差で日立の機械に決まった。強いてその理由を挙げるならば、ディスクの容量に勝り、東大機と同社種であること、それに日立はこの機種を小型の標準機として力を入れていることが察せられたからである。建物の関係で導入が遅れ、1974年(昭和49年)5月8日搬入、稼働開始は6月になった。

導入直後はやはり苦労した。始めは2,400b/s専用回線で東大機と連結したのだが、この回線の調子がよくない。電電公社ははなはだ官僚的で支障のデータを整えて提出せよという。そんなことで3週間経過してしまった。結局モデムを取り替えたら支障はなくなった。公社の末端ではデータ通信に対して訓練されていないと見たので、東京大学を通じて厳重抗議した結果、以後は大分改まったようである。もう一つは日立のソフトの遅れである。一枚のコントロールカードで8250でも東大機でもユーザの自由選択ができることを約束していたのにこれができていない。時間帯を決めてどちらかの計算機を使えという。これも厳重抗議の結果、51年1月から改められた。この年、回線を4,800b/sに変更した。

このように前途多難が予想されたので、東大機に対して同じ立場にある他大学とリモート.ハッチステーション連絡会議を持つことを提唱し、東京大学が旅費や会合場所を提供してくれることになったので、第一回の会合を1975年(昭和50年)9月東京大学大型計算機センターで行った。各ステーションの情報を交換し、東大への要望、東大からの注文を処理する場としてこの会議は大きな役割りを果たしてきた。その成果として1975年(昭和50年)以降設置されたデータステーションは大したトラブルもなく発足し、現在そのメンバーは19大学を数える。

一方、本学内の電算機使用量は順調に伸びて、毎月の東大センターニュースに乗る使用実績では、本学は常に上位5大学の中に入っていた。このような実績を踏まえ、本学内の電算機に対するさまざまな要望を総合して情報処理センターを立案し、1979年度(昭和54年度)予算を獲得の見込みが立ち、1980年(昭和55年)1月には同センターが発足することになった。この6年間データステーションを盛り上げてきたのは斉藤栴朗助手の熱意と手腕による。彼一人によって本ステーションは運営されたと言っても過言ではない。その能力は本学のみならず他大学まで認める処であって、本学における最も貴重な人材の一人と言えよう。

H8250自身はこの6年間一度も故障を起こさなかった。わが国の電算機技術は小型計算機の分野では極めて安定した状態になったことがわかる。この機械はまだ使えるので情報処理センターに吸収し、学内コンピューターネットワークの中継計算機として引き続き利用される。

5-4 システムアナライザ室

昭和30年代の末期には、研究上でコンピュータを導入することは常識化していた。本学においてもこの風潮は同じであったが、学内においてディジタル機器もさることながら、アナログ式のものを導入した方がよいし、そういうことをなぜ専門系が考えないのかと批判する人物が存在していた。

以下に記述するような事情があって、直ちにわれわれの新機種導入要望はコンピュータに限って困難なものがあった。更に高速なディジタル機器の導入も必要であったし、一方、アナログ式機器の必要性も学内で認められるようになり、主唱者は思考を繰り返えしたのちに、両機のハイブリッド(混血)形式で要求すべきであろうと決断して、数十に及ぶ呼称を考えた末、「システム・アナライザ」という呼称を採択することにして、これを学内の正式機関にはかり、この名称で概算要求をすることととなったのである。

ハイブリッド計算機の予算が通るまでハイブリッド計算機のことを北大では汎用シミュレータと呼んでいるようであるが、本学では同じハイブリッド計算機をシステムアナライザと呼んでいる。

本学は小さな単科大学(現在11学科学生入学定員620名)である。それでも例年、概算要求の特別設備については、各学科から数千万円程度の設備について、10件ぐらい希望がでるのがふつうである。そのうち、予算が認められるのは年に1件、うまくいった年でもせいぜい2件である。それがわかっているので、10件以上のものをすべて並べて要求したのでは、ますます弱くなってしまう。それで、例年学内で数件にしぼり、しかも優先順位をつけて要求することにしている。このしぼり方及び順位のつけ方には、全学の共同利用の色彩の強いものを優先するとともに、場合によっては各学科間のバランスをも考慮する必要がある。

1970年(昭和45年)ごろから、既にフルに活用されていたOKITAC 5090は、演算速度が遅いのでもう少し速いものが欲しいという声と、積分器の数が多く精度が高い本格的なアナコンが欲しいという声も出るようになり、それぞれ別個に概算要求しようという動きが生まれていた。ハイブリッド計算機にすれば、その両方の希望をも満たすことができるということから、ハイブリッド計算機を特別設備の学内順位第一位にもっていこうということになった。事前に文部省にそれとなく当たってみると、当時、理工系新制大学に3,300万円の小形デジコンを1台ずつつけるという文部省の計画が、まだ終わっていない状態で、この計画が終わるのにもう2年ぐらいかかりそうだということがわかった。そうすると、ハイブリッド計算機を電通大で要求してもその一部がデジコンだというのでは、あっさりと後回しにされてしまう可能性がある。これをうまく通すためには、概算要求には計算機という名称を表に出さないでぼかした方がよさそうだということになった。そして、概算要求の学内締め切りが近付いた時点で、システムアナライザはおもわくどおり1966年(昭和41年)6月ごろに、1967年度(昭和42年度)概算要求の特別設備として、ハイブリッド計算機をシステムアナライザという名称で学内順位第1位で要求することが決定された。要求金額は3,600万円であった。

文部省の研究助成課に、電通大で要求しているシステムアナライザを通してほしい旨申し入れたところ、担当の事務官が一覧表を見せてくれて、「このとおり全国の国立大学の特別設備の要求額の総額は100億円を超えているのですよ。ところが、文部省が国立大学用の特別設備としてとれそうな金額は7~8億に過ぎない。その中から電通大に3,600万円をさくということは容易なことではないのですよ。お宅でシステムアナライザといっているのはハイブリッド計算機のことでしょう」と、ずばりと言われてしまったのであった。「実は北大につけたばかりなんです」とのことであった。実はこの時まで、北大でハイブリッド計算機を要求していたとは、本学では知らなかったのである。文部省は何でも標準価格を決めて査定するのが例であるので、北大の要求額と電通大の要求額とが、あまりにも違いすぎるのでは困るという事情があり、北大のそれを聞いて見たところ、やはり3,600万円だとのことで、電通大と同じであった。しかし、担当者は今年はとても難しそうだと思いながら9月に文部原案を見ると一発でそのままの金額で通っていることがわかった。ふつう、特別設備は2~3年がかりで通るのが例なのに、珍しいこともあるものだと喜んだのであるが、1967年(昭和42年)1月の大蔵原案ではあっさりと落とされてしまった。後で聞くところによると、電通大には教育方法改善方式に基づく、各種の予算が大規模についたために、バランス上落とされてしまったようである。

しかし、この年に文部原案に通っていたという実績により、1年遅れた1968年度(昭和43年度)予算に、幸いにもこれが認められるに至った。

ハイブリッド計算機の導入設置まで既に触れたようにハイブリッド計算機の必要性が学内で認められるまでには、高野教授が学内でまずアナログ式機器の必要性を説き、アンケートをとるなどの根回しを行っていたのであった。それは1966年(昭和41年)6月の学内順位第1位決定の1年ぐらい以前のことであった。

こうした苦心の末に、学内一致の形で1968年(昭和43年)2月ごろから、システムアナライザ導入委員会を、学内7~8名の教官で構成した。

システムアナライザの導入は、まずアナログ式機械の必要性を学内で説いた高野教授が担当者となり、当局からの要請で高野及び遠藤(耕)の両教授が、日立・東芝・日電・三菱・松下などのメーカーを訪れ視察した結果、結局のところ日立以外にはこれという機器がなく、三菱は開発中ということが判明したのであった。

ところが意外な伏兵が現われて、委員会をわずかながら混乱させる事態がおこった。それは東芝であった。当時、東芝はデジコンとアナコンのリンケージ部を開発中であり、ほとんどハード的には出来上がりかけていた。もちろん日立のものに比べれば極めてルーズカップリングの形のものである。しかし、残念ながらハイブリッドソフトの開発は、これからということであり、もし、この開発をしてくれるというのであれば、総額で1億円程度の機械を3,000万円程度で納入してもよいとくいさがつたのである。もちろん、デジコン部とアナコン部は単独では十分に働き、しかも日立に比べれば比較にならない大容量の構成のものが入る可能性が生じたのであるから、デジコンだけ欲しい、あるいはアナコンだけ欲しいというおもわくの人にとってはかなり魅力的であった。

しかし、本来ハイブリッド計算機として導入するのに、実際に使いものになるのには2、3年かかるかも知れないという危惧から、やはりこの際無難な日立のHIDAS-2000にしょうということで落着いた次第である。これは北大の汎用シミュレータと同じで、デジコン部はCLOAP-2000(8KW)アナコン部はALS-2000(ただし北大とは違って必ずしもフル実装ではない)である。

1968年(昭和43年)6月に日立と契約が完了し、1969年(昭和44年)の2月初めには導入できる見込みとなった。これに併せて、約120平方米の鉄筋平屋のシステムアナライザ室をOKITAC室とくっつけて建てることとし、その予算も通って工事も始まった。一方導入委員会では、その残務として、その運営方法の検討をはじめ、室員予定者を選定し、予定者のうちの若干5~6名を1968年(昭和43年)11月ころから、日立電子KKに1週間ほど派遣して、その使用法、プログラムの作り方等を習得させた。導入に当たっての、委員会において、高野一夫教授は責任の地位から下り、平島正喜教授・雨宮教授により、バトンタッチされ委員会が運営された。本機器運営に際しては、大学紛争による混乱があったが、佐藤(洋)教授が代行し、のち責任者として遠藤(耕)教授が就任して現在に至っている。実際には1971年(昭和46年)4月からアナライザ室は軌道にのった形となり、円滑な運営が進められるようになった。

ハイブリッド計算機使用の現状システムアナライザは、全学の共同利用の設備であり、全学から選ばれた約10名の室員によって運営されている。しかし、学生にも公開しているので、一研究室あたりの利用者は、教官、大学院生、学部交替で使用している。

北大の汎用シミュレーター室では使用料をとっていないそうであるが、電通大では最初の1年間だけ試用期間として使用料を徴収しなかったが、2年目から1時間あたり600円の使用料をとることとし、現在では値上げして講座費振替で徴収することにしている。ただし、使用時間は1件2時間単位である。使用料については、先に設置していたOKITACが徴収していたため、学内では何の抵抗もなく受け入れられている。

電通大のハイブリッド計算機はかなり多くの学部学生がオープンの形で使用している。毎年5月の中旬に、学部の4年次及び大学院生を対象として、放課後1週間午後4時半から6時半ごろまで講習会を開く。講師は定員が1日2時間ずつ分担して受け持つ。もちろん、講習会参加費を徴収することにしており、これを講師の謝金にあてている。例年、受講生は80~100名ぐらいいるのがふつうである。この受講生は、修士論文または卒業論文にハイブリッド計算機を使用する予定の者を重点としているが、例年もの見高い学生もおるために100人近い数になってしまう。

この講習会は講義とデモンストレーションだけで実習はやらない、実際に使用しようとする学生は、この講習会を受講したもののなかから、研究室ごと、あるいは学科ごとにまとまって、できるだけその学科の定員が指導を行い、実習時間延べ10時間を超えた者は、システムアナライザ室に登録され、この学生は一人で自由に使用できる権利を得る。使用しようとする者は金曜日までに翌週の希望日時を申し込む。混み合った時には、室員が多少の調整をする。例年11月ごろから修論、卒論の最盛期となって混みだし、12月、1月ごろには、アナライザ室にシュラーフザックを持ち込んで、寝泊まりして交替で使用している者が何人かでてくる。このようにして、学部学生も、卒業までには結構何とか使いこなしているようである。幸いにしてこのような形で学生にオープンに使用されていることによるトラブルは、まだ一度もおこっていない。

5-5 低温室

- 低温室の紹介

本低温室は、1971年度(昭和46年度)予算によってヘリウム液化機を購入することになったことに伴い、1972年(昭和47年)1月20日建物の完成を待って直ちに発足した。当初から本学全体の共同利用センターたるべく、低温に関係のある教官を併任として迎えたわけである。

発足以前から各種の問題点が山積していた。その最大のものは定員が1人も得られなかったことである。当時はちょうど公害問題の議論が盛り上がってきたこともあって、それまでは石油コンビナートや灯油・プロパンガスなどの小売り業者を対象としていた高圧ガス取締法を大学などの研究機関にも適用しようとする都庁の圧力と真っ向から対立しなければならなかったのに、高圧技術免許を持つ職員の定員がつかなかったことは最大の難点であった。幸いにも教官・事務局の理解を得て、技官1名を都合してもらい、そのひとに免許をとらせて無事都庁の承認するところとなったのである。

その他、例えば共同利用研究を実施するためには建物が十分広くないこと、学内に供給するためのヘリウム、窒素ガスを購入するための経常費が得られなかったことなど不足を言えばきりがなかった。そのため、現在でも低温研究のために貸与できるスペースがなく、またヘリウム、窒素もほぼ独立採算か、あるいは多少のサービスといった程度の価格でしか学内に供給できない状態である。一方学内の需要は日を追って高まり、1978年度(昭和53年度)では1972年度(昭和47年度)の約10倍となっている。これは当然学内供給価格が市価の約5分の1と安価なためで、この意味では共同利用センターの役割を十分果たしてきたといってよいであろう。

現在教授3名、助教授6名を定員として迎え、同時にこのメンバーによって低温室運営委員会が構成されている。

- 研究紹介

現在低温室で行っている研究は低温そのものではなく、低温における物性に関する研究が主体である。われわれが普通に低温という場合は1.7Kないし4.2Kであって、このあたりの温度で分子性結晶の光物性を調べている。吸収スペクトルや燐光、螢光スペクトルのような単純な方法以外に、何万ガウス、何万ボルトという高磁場・高電場を与えた場合のいわゆるゼーマン分裂、ジュタルク分裂も研究の主流である。最近では高磁場を得るための超伝導電磁石が普及し、われわれも4基所有している。しかし光の実験のためには特殊のクライオスタットが必要で、この製作及び収集には非常に苦労がいる。

温度をまず1.1K程度に下げ、更にヘリウム3(通常のヘリウムは質量数4であるのに対して、質量数3という同位体)を用いて、0.5Kあるいはそれ以下にするプロジェクトを開始しているが、まだ発表できる段階には至っていない。

- 低温室の将来像

さて、将来像についであるが、これには夢がある反面かなりの焦燥も感じざるを得ない。初めに述べたように、学内共同利用を標榜しているのに実際には学内措置による技官1名の定員しか持っておらず、また建物もセンターには至らないようなものである。全国の国立大学のなかで低温センターという明確な官制施設を有するのは、東北大、筑波大、東大、阪大のみであり、そのうち筑波大と東大には助教授1名、東北大と阪大には助手1名の定員となっている。しかし、これらさえもあるいは純増定員ではなくて学内措置によるものかも知れない。

現在の低温室が名実ともに低温センターとなるためには、無理をしてでも官制施設にした方がよいのか、あるいは現在の機構のままで共同利用の実があがるような現実的な方策を考えた方がよいのか、実際のところ執筆者には判断がつきかねている。とりわけたいせつなことは、学内でヘリウム、窒素のような寒剤を使用する研究者が大幅に増えることと、直接は関係のない教官各位の低温研究に対する理解であろう。究極の夢は、低温研究に興味をもつ学内研究者が長期、短期を問わず低温室の施設、実験室を利用できるようにすることであり、それには十分広い建物、多くの共同利用機器及び液化ガス経費を含む相当な経常経費があれば足りるのである。

5-6 電子顕微鏡室

- 電子顕微鏡室の紹介

学内の研究と教育を促進するために本学に200kVの高圧電子顕微鏡(以下EMと略称する)が設置されたのは1975年(昭和50)年1月であった。以来、電子顕微鏡運営委員会の管理の下に、学内の共同利用施設の一つとして、円滑に使用されている。特別設備費として文部省に提出したEM予算が承認されて、EMを購入するための導入委員会が学内に結成されたのは昭和49年3月であった。同委員会は教官9名、事務官3名の計12名から構成されており、メーカーによる説明会及び実地調査などを経て、同年6月に機種の選定並びに設置場所の決定をみた。

設置された機種及びその主な性能は左記のとおりである。

機種: 日本電子株式会社製JEM-200A 性能: 分解能 3.4オングストローム、 (格子像)保証、直接倍率1,000倍~20万倍、加速電圧50、100、150、200kV(二段加速方式)、試料多動範囲2mm Φ、倍率変化ディストーションフリー方式(歪なく広範囲に倍率変化可能)、観測窓130x80mm一ヶ所、87mm Φ 二ヶ所、蛍光スクリーン100mm Φ など

また、試料傾斜回転装置、高分解能電子回析装置、帯電防止装置の設置可能設置場所: M棟、M110実験室内 EMの円滑な運営を図るために、電子顕微鏡室運営規則が教授会で審議され、1975年(昭和50年)4月施行された。電子顕微鏡室は委員長1名、委員若干名より成る運営委員会により、EMの管理運営、運用、業務計画、維持経費などに関する事項を審議することになっている。また、EMを使用する場合には、同委員会が定めたEM内規による。種々の事情から、本学の電子顕微鏡室には専属の教職員(オペレーター)が置かれていないので、EMの調整、操作及び使用はおのおのの使用者(研究者)が行うことになる。ただし、EMの維持管理は機械系学科(EMの設置場所)の教官で行っている。使用者は本学の専任教官またはその指導の下に研究に従事する者であって、かつ委員会が定めたEMの使用、取り扱いに関する講習などを修了した者に限られている。使用者は、使用に際し放射線の漏洩線量を測定記録するとともに、放射線業務従事者に対する健康診断(年2回、6月と12月)を受けること及び所要経費(使用料)を負担することが定められている。使用料は液体窒素の料金、フィルム代などの実費負担であって、EMの維持のための費用は含まれていない。

- 研究紹介

前述したように、本学のEMは学内の共同利用施設として設置されているので、EM室としての独自の研究は行われていない。現在までに利用されている多岐にわたる各学科の研究の現状をここで紹介することは不可能であるので、ここでは現在までの使用状況について述べる。先にも述べたように、EMを使用するためにはEMの講習を受ける必要がある。1975年(昭和50年)6月に本学のEM室で行われた講習会に参加した学科系列は9学科で、その参加人員は26名であった。1975年度(昭和50年度)から1978年度(53年度)の4か年間に使用した学科系列は、延べ16学科。内容は透過、回折、高分解能解析、真空蒸着その他であり、用いた試料は薄膜、レプリカ、粉体、蒸着膜などで比較的多岐にわたっている。得られた結果は、研究論文として諸学会に報告され、また、大学院及び学部の学生などの教育にも利用されている。

- 電子顕微鏡室の将来像

EM室としては、今後も学内のより多くの教官に、より良い条件でEMが使用されるように努めたいと念じている。

5-7 附属図書館

- 附属図書館の紹介

大学附属図書館はその大学の教育、研究に専ら奉仕するという極めて密着した存在になっており、図書館のない大学はあり得ない。国公私立いずれの大学でも、図書館はその施設設備などに大小の相違はあるにせよ、大学構内のほぼ中央部に位置して利用しやすい態勢をとっているのが通常である。正に附属図書館は大学の教育研究の中心機関とも大学のシンボルともいわれるゆえんである。

本学の場合は、中央無線電信講習所図書掛の施設及び蔵書を引き継いで、電気通信大学設置に伴い、大学附属図書館として発足したものである。そして、その発足以降の過去の歴史のなかで移転、新・増改築を経た建物と、多くの先人たちの努力によって営々として収集蓄積された図書館資料が引き継がれ今日の図書館をあらしめたわけである。

- 内容紹介

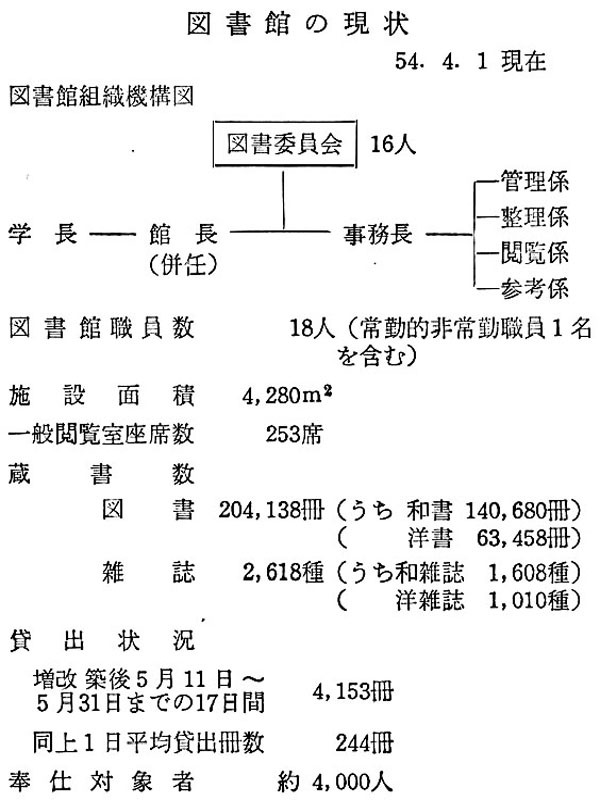

図書館の現状は一応別表に数字的に掲げてみたが、ここでは最近の画期的な三つの実施事項についてのみ述べることにする。

- 増改築について

書庫の狭隘化、閲覧室、自習室の座席の不足、専用のAVホールの設置、利用者へのサービスの向上等が叫ばれてから既に久しく、ついに増改築に踏み切ることとなり、1978年(昭和53年)10月に着工、工事はほぼ同年度内に完了し、内部の移転作業その他の整備期間を経て1979年(昭和54年)5月10日学内披露ののち翌11日待望久しかった開館となる予定である。これによって面積は従来の2,738平方米から4,280平方米へと一躍大幅に拡大される。総工費約2億1,400万円である。主なる工事概要は次のとおりである。

- 1階(もと雑誌コーナー)

-

耐震壁(設置一、資料センター視聴覚ホールなど(改築)、自習室(拡張整備)、職員休憩更衣室、ロッカールーム(倉庫を改築)

事務室

湯沸室(宿直室を改築)、整理室(移設)、その他学生用ロッカールーム(整備)、新聞閲覧室(整備)、便所(拡張)

- 2階(図書閲覧室)

-

耐震壁(設置)、休憩室(移設)、閲覧事務室(拡張)

- 3階増築(1-2階の一部新築)

-

雑誌閲覧室(1階から移設)、教官閲覧室(設置)

新築1階は中2階の書庫、その下に地階書庫

新築2・3階は閲覧室(階段・便所を含む)にあてられる。

図書館閲覧室

図書館閲覧室 - 閲覧業務の電算化について

1976年(昭和51年)2月26日、本学図書館が当番幹事となり開催された都内国立単科大学付属図書館長事務(部)長懇談会(東京外国語大学、東京学芸大学、東京商船大学、東京水産大学、電気通信大学で組織)において、東京学芸大学から同大学の図書館業務の電算機器構成についての説明があり、同時にこの中で東京学芸大学がセンター館になり、まず多摩地区の国立大学附属図書館のうち希望のあるところをオンライン化し、閲覧業務を電算化のうえ合理化、効率化するという構想が示された。このため本学図書館は種々この構想を検討、1978年(昭和53年)3月から5月にかけ、両大学付属図書館関係者で組織する調査研究会を設け、1980年度(昭和55年度)から実施予定で研究を重ねた。しかしながら、この計画が1978年度(昭和53年度)に入って東京大学情報図書館学研究センター藤原鎮男教授を研究代表者とする特定研究(科学研究費)『大学図書館における情報処理トータルシステムの開発』〈1978年、1979年(昭和53年、54年)両年度〉に急拠組み入れられることとなり、本学図書館閲覧業務の端末機の稼働が当初より1年早められることとなった。このため基本要項及び準備などの作業計画を早め、実施に入った。本稼働は図書館改築の関係で開館日の1979年(昭和54年)5月の予定である。これによって閲覧業務の標準化・合理化・利用者に対するサービスの向上・経費負担の軽減・学内における図書館に対するイメージアップなどのメリットがもたらされた。とくに図書の一冊一冊に固有のコードを与えておき貸出しのとき、利用者のコード化された利用証(IDカード)と図書カードをリードペンでなぞって読みとるだけで貸出手続が終るということは、従来の利用者が書名や請求記号などを帯出証に記入する必要もなく、返却のときも図書を係員に渡すか所定の場所に返しておくだけでよく、その便利さは格段のものとなるわけである。また、図書館員が非常な労力を必要とした利用統計も容易に電算機が算出してくれることになった。

- 時間外閲覧業務時間の延長について

時間外閲覧業務の取扱時間は従来平日19時まで、土曜日は15時までであったが、1978年(昭和53年)10月2日から文部省予算のパートタイム職員経費の配算により、学生アルバイト2名を閲覧係カウンターに配置して、平日は20時30分まで、土曜日は18時30分まで時間を延長し、1979年(昭和54年)2月26日まで実施する予定である。

図書館閲覧室

図書館閲覧室 - 増改築について

- 付属図書館の将来像

教育研究が日進月歩、絶えまない前進を続けるとき、図書館もまた時代時代の要請にこたえ、改善、発展していくべきものでなくてはならないことは当然である。いま、大学図書館は『学術情報システムの在り方』に関連して改めて検討されねばならない時機にきており、図書館活動の重大な転機を迎えたといってもよい。こうした情勢下にあって本学付属図書館が将来の発展のために現状を直視し、よりいっそうの機能化を果たさなければならない。

5-8 計算機科学科計算機室

計算機科学科が1970年(昭和45年)に電子計算機学科の名称で設置された当初より、計算機の専門技術者、研究者の教育のためには、相当の規模の計算機システムを自由に使用できる環境が必須不可であるとの考えに基づき、同時期に設置された他大学の類縁の学科と協調して文部省と折衝を重ねた結果、1972年度(昭和47年度)予算において教育用計算機の購入経費1億円並びに約900平方米の建物の新営が認められた。これにより西1号館東側に2階建の計算機棟が新たに建築され、また慎重な機種選定作業の結果、日立製作所製 HITAC8350 計算機システムの購入を決定した。このシステムは1973年(昭和48年)2月、建物の完成と同時に搬入され、直ちに稼働を開始した。

このシステムはその後主記憶その他の機器を追加して、現在は図1に示す構成となっている。稼働状況は表1のとおりである。ほとんどすべての時間を計算機科学科の学部主任及び院生の演習・実験.卒業研究などによる使用に当てており、特に学年末にはしばしば24時間運転を続ける状況である。なお他学科並びに短大の演習を、後に設置された情報数理工学科の教育用計算機と分担して処理してきたが、1979年度(昭和54年度)に情報処理センターが設立されるに伴い、この役割りは解除される予定である。

| 年度 | ジョブ件数(件) | 運用時間(時間) | 稼働日数(日) |

|---|---|---|---|

| 48 | 30,443 | 2,782 | 293 |

| 49 | 43,194 | 2,591 | 291 |

| 50 | 47,399 | 3,290 | 300 |

| 51 | 41,559 | 3,146 | 305 |

| 52 | 43,915 | 3,106 | 301 |

| 53 | 48,507 | 2,910 | 307 |

このシステムは導入以来既に6年あまりになるが、計算機技術の進歩に伴い急速に陳腐化し、専門教育用として不適当となりつつあるので、更新を要求中である。

5-9 情報数理工学科計算機室

情報数理工学科計算機室には、情報数理工学科の教育、研究に用いることを目的として、中型計算機 HITAC8350 が設置されている。

機器構成は、主記憶装置448キロバイト、磁気ディスク装置(100メガバイトのもの2台)、磁気テープ装置2台、カード読取機2台、ライン・プリンタ2台、カーブ・プロッタ2台、ビデオ端末装置6台のほか、オフラインのカード穿孔機が10台ある。

この計算機による教育は2年生から行われている。2年生は、プログラムをカードにパンチしたものを提出して、後日結果を受け取る方式で利用する。3年生以上は、ビデオ端末を用いてプログラムの作成、実行をするほか、自分自身で計算機を操作することもできる。3年生の実験は、常微分方程式、偏微分方程式、行列の固有値問題、連立一次方程式などを計算機を用いて解くことをテーマとして行われている。また、4年生になると卒業研究として、数値解析、シミュレーション、システム・プログラムの作成などのために大いにこの計算機が利用されている。

5-10 短期大学部計算機室

D棟とE棟の間にある白い平屋作りの建物が短大計算機室である。ここには、過去十数年間OKITAC5090システムが鎮座していたが、1979年(昭和54年)春に老朽化のため廃棄され、後に述べるような新しいシステムが稼働することになっている。

さて、元来この施設は1974年(昭和49年)に学部から受け継いだものであり、当時のシステムを懐かしく思い出される方も多いと考える。加えてこの60年史がタイムカプセルの役目を果たすとすれば、この建屋の主であった本学第1号の計算機システムについて素通りするわけにはいかない。時間を少し戻そう。

知る人ぞ知る、OKITAC5090システムは1964年(昭和39年)にこの建屋に導入された。当時のシステム構成は、コアメモリー(4000語)、ラインプリンタ(毎分500行)、磁気テープ2台(30KC)といった極めてのどかなものであった。ソフトウェアもアセンブラをべースとしており、今日のようなオペレーティングシステムはなかったから、利用者は自ら周辺機器をセットし、コンソールパネルを操作して、文字通りに計算機とのスキンシップを楽しんでいた。

当時の計算機室長は土方克法教授であったが、教授自ら陣頭に立ち、毎年夏休みに、一週間のプログラミング講習会を開催した。この講習会で、教職員、卒論生を中心に多くのユーザーが開拓され、計算機とのスキンシップはこの方面のマニアを生んで本学の計算機熱を盛り上げた。

1974年(昭和49年)、データステーションが西地区に設置されたのを契機に、この由緒ある施設は丸ごと短期大学部に移管された。以後の5年間は、短大情報処理コースのプログラミング演習を中心として、学部の物理工学科、計算機科学科でのプログラム実習に利用された。この時期までに、プログラム言語もFORTRAN等が開発され、初心者の教育は以前より楽になった。

やがて、トランジスタと磁気コアを武器とする第二世代のコンピュータの終幕がきた。われらのOKITACも寄る年波には勝てず、1979年(昭和54年)の3月に本学を去る予定である。

これに替わって短大計算機室では目下、リモートジョブ・ステーションの受け入れ準備をしている。これは、西地区に設置される情報処理センターの高速計算機と通信回線で結ばれ、オンラインバッチ処理を行うためのステーションとなるものである。実際に稼働するのは1980年(昭和55年)の予定であるが、これにより短大計算機室から高速計算機を遠隔使用することができる。リモートジョブ・ステーションの機器構成は、CPU L320-4型、カードリーダー(100枚/分)、ラインプリンタ(110行/分)、フロッピ・ディスク(243キロバイト)2台である。

また、この建物の中には、電子回路実験演習装置の一部となっている「判定装置」が稼働している。この装置は、自習時間の比較的少ない短大部の学生のために、実験や演習の手助けをする装置である。例えば、D棟に設置されたビデオ端末から、実験結果を打鍵し、この装置が成果を判定し、正確な助言を行う、といった応答処置をする。この装置のソフトウェアは、まだ十分とはいえないので、教育的効果の実績評価は、今後に待つ。

判定装置とリモートジョブ端末は、いずれも1980年度(昭和55年度)から本格的な稼働が期待されるものであり、短大計算機室にあって、1980年(昭和55年)代の中心的役割りを演ずることになろう。