電気通信大学60年史

今日編2章 入学生卒業生の動向

第2節:卒業生

2-1 卒業生の就職先推移

1973年(昭和48年)に発生した石油ショックによって、それ以後の電通大生の就職先はそれ以前と一変してしまった。それは、最も顕著な型として留年者(俗に言う就職浪人)数の増加として現われてきた。

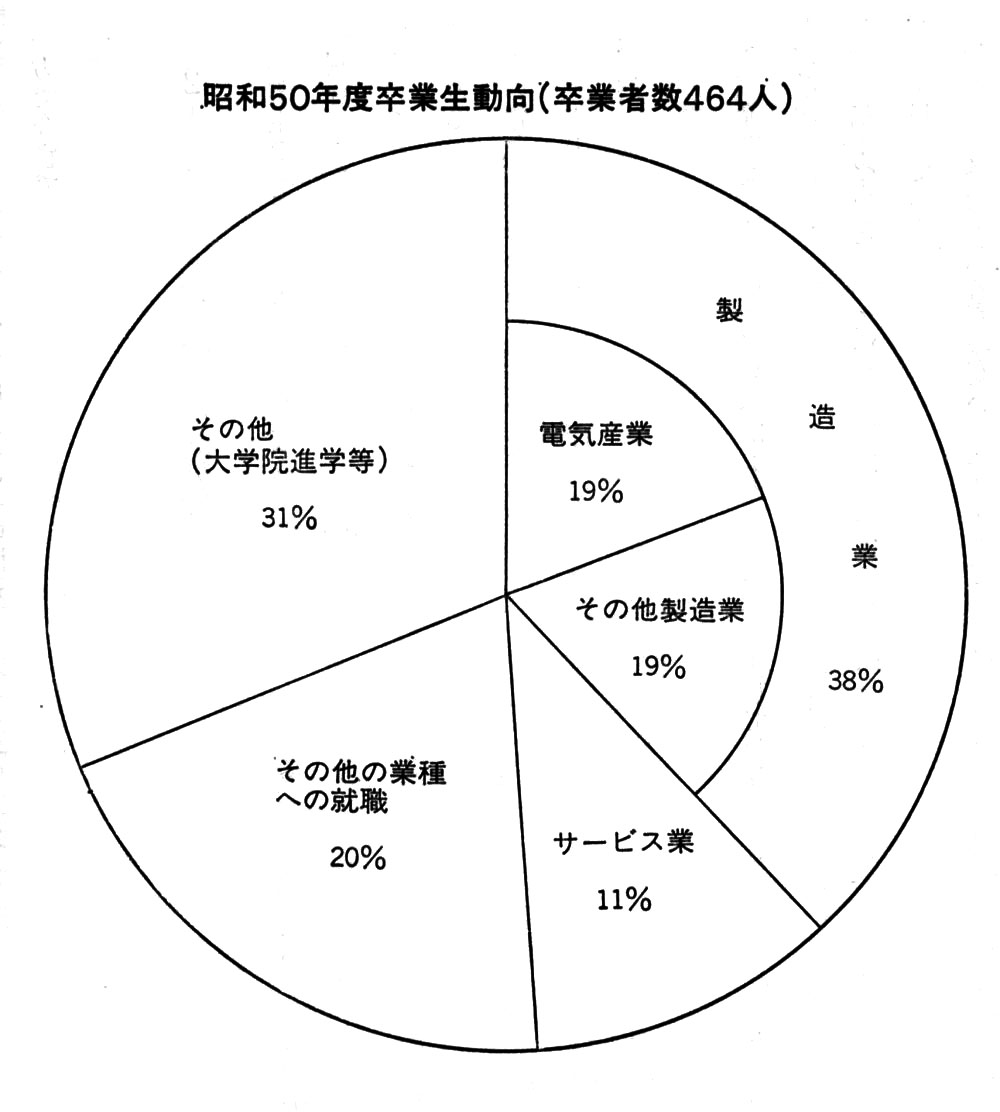

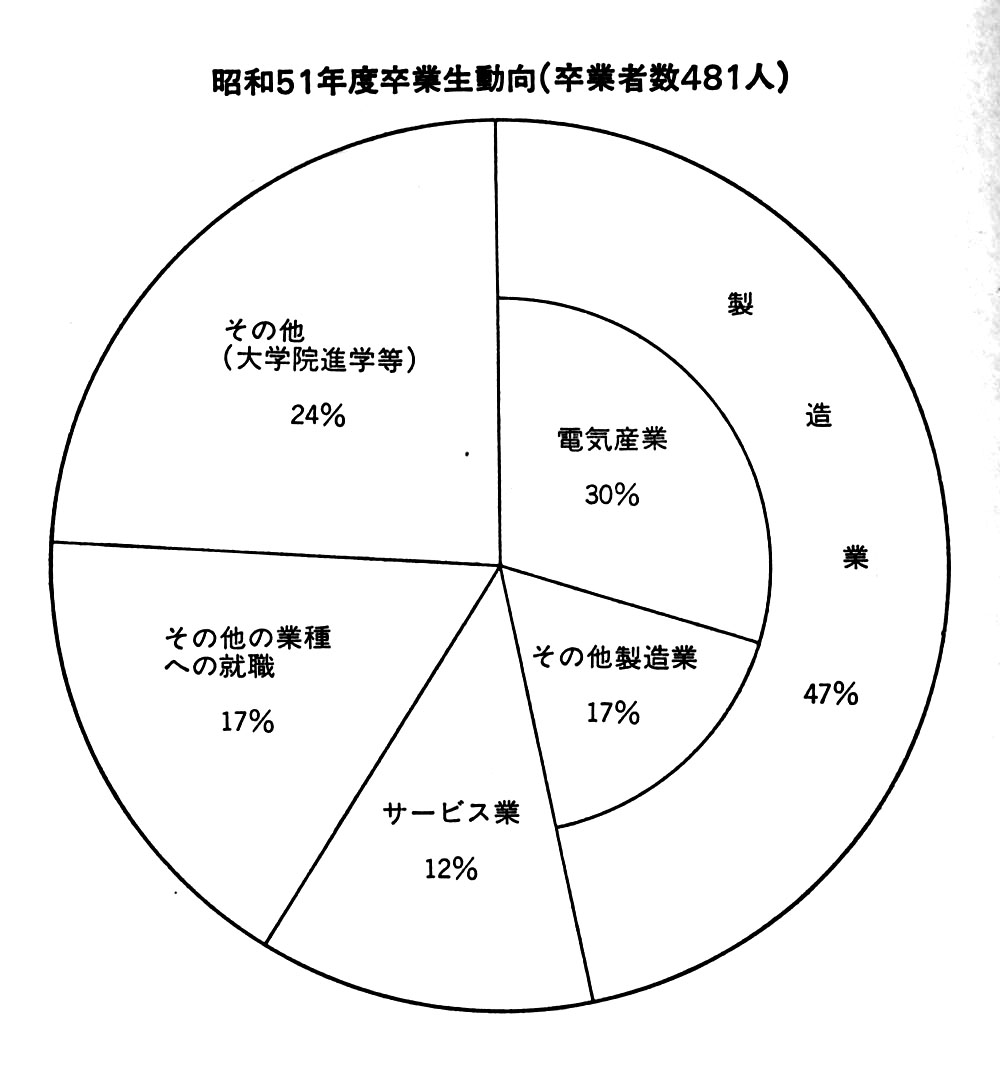

こうした中で、1974年(昭和49年)以降の就職先を製造業と他の業界とに分けてみた場合、年々製造業への就職者数が増加している。これは、製造業以外の業種への就職者数の減少によるものではなく、新設学科(特に、1977年度(昭和52年度)に初めて卒業者を送り出した機械工学第二学科)の卒業生の製造業への就職者が多かった事が一つの要因となっている。特に、1976年度(昭和51年度)はその前年度に比べ約50人ほど製造業への就職者が増加しており、卒業生に占める割合は38%から47%と増加しており、半数近くを占めるようになった。(なお、1977年度(昭和52年度)は46%である。)

この原因は前にも述べたように新設学科による影響が考えられるが、この外の要因としては、電波通信学科、通信工学科、経営工学科、材料工学科、物理工学科、電算機工学科といった従来製造業界への就職が他業界に比べ少なかった学科での製造業への就職増という要因がある。この製造業の中での推移をみた場合、電気産業への就職者数が年々増加してゆく傾向がみられる。

卒業生中に占める電気産業への就職率をみると、1975年度(昭和50年度)17%、1976年度(昭和51年度)30%、1977年度(昭和52年度)30%となっており、ここでも1975年度(昭和50年度)と1976年度(昭和51年度)とでは大きな差が見られる。電気産業への集中傾向が年々顕著となっている。1978年度(昭和53年度)は現時点での詳しいデータが発表されていないが、概要をみる限りほぼ同様の傾向となっている。

これを学科別にみると、年々電気産業への就職率が上昇しているのは、電子工学科、材料工学科である。この他の学科でも増加傾向が見られるが前記学科ほどではない。なお、物理工学科では、ほぼ横ばい傾向となっているのは注目される。

電気産業以外の製造業の中では、計器・光学・精密機械業界への就職者数が電気産業への就職者数と同様に1976年度(昭和51年度)からやや増加している。逆に化学・機械といった分野への就職者数は前記の二製造部門とは逆の傾向を示し、やや減少している。

次に、製造業以外の業種への就職者数の推移をみると、就職者数が年々増加傾向を示しているのは貿易・商社といった業種である。この業種へは以前は電波通信学科の卒業生の就職が大半を占めていたが、これが各学科へ分散するようになってきており、逆に電波通信学科からの就職者数は減少している。この外の傾向では、従来あまり電通大からの就職者が見られなかった流通などといった業界への就職者が少数ではあるがみられるようになった。このために、業種数が多くなり、幅広い分野へ卒業生を送り出す傾向がみられるようになってきている。

公務員、教員といった比較的安定した就職を求める風潮の中で、電通大でも公務員、教員を希望する数が増加している。しかし、実際の就職者数は、1975年度(昭和50年度)以後ほとんど変化がなく、希望者数を考えると逆に就職が難かしくなってきているといえるだろう。

さて、これまでみてきた業種別の推移を就職先の企業の大きさという点から見てみると、日本経済の不況、オイルショックからの立ち直りとともに、電通大生の大企業への就職者数の増加傾向がみられる。また、いわゆる中堅企業などの比較的安定した所への就職者数の増加等も見られる。

以上を総合的にみると、石油ショック等により一時減少していた電気産業及びその関連産業への就職率が、景気の回復に伴って上昇してきている。これは卒業生の意識の変化によるものよりも、企業が一時手控えていた新卒者の募集を増加させてきた事による。しかし一方では、就職業種の多様化も進んで来ている。これは、一時期のように就職難によるためよりも、各種産業のコンピューターの導入、オンライン化の進行といった中で、それに対処できうる人材を求めて来た事によるものだろう。

したがって、今後とも電気産業及びその関連産業への就職が主流を占めていく事ではあろうが、その一方で今まで考えられなかった業種への就職者も少数ではあるが出てくるのではないかと考えられる。

2-2 卒業生の業界別分布

卒業生の業界別分布を見ると電気産業が最も多く40.2%(以下の数値はいずれも52年度の就職者の割合である)、続いてサービス業の13.7%、以下計器・光学精密機械6.1%、貿易・商社4.8%となっている。これをみる限り、電気産業への集中度が高く全体の4割を占めており他の業界との差がかなりみられる。

この電気産業界の占める割合が多い学科は、通信工学科58.1%、電子工学科57.1%、材料科学科48.6%となっており、電気産業に関係の深い学科では電子産業への就職者の占める割合が高くなっている。逆に、電気産業の比重が低い学科は情報数理工学科24.1%、物理工学科25%、電波通信学科30%となっており、前記の学科との差が大きくなっている。

電気産業を含めた製造業界へは62.6%の学生が就職しており、大きな比率を占めている(そのほとんどが前記の電気産業ではあるが)。

製造業の比重が大きい学科は機械工学第一、第二学科、電子工学科、通信工学科となっている。逆にその比重が軽い学科は情報数理工学科、電子計算機学科(現計算機科学科)である。

製造業以外で就職者率の高い業界はサービス業界であり、前記のように就職者の1割を占めている。学科別にみると、情報数理工学科44.8%、電子計算機学科32.4%と高く、電子、通信、機械の各学科で低くなっている。

以上をまとめると、卒業生の業界分布は各学科で大きく異なり、電子、通信等の学科は製造業(とりわけ電気産業)の占める割合が高く、サービス業界は低い。逆に、製造業の占める割合が低い情報数理、電子計算機学科では、サービス業界(ソフトウェアー等の情報産業)の占める比率が高くなっている。したがって、電通大の各学科は、電気産業中心型か情報産業中心型の業界分布に二極化しているといえるのではなかろうか。なお、この両業界以外へは幅は広いが数的にはほとんど問題にならない程度であるといえよう。