中村治彦 お勧めの逸品

レーダー逆探知用受信機 バタフライ同調ユニット Radar Search Receiver APR-1

はじめに

第1展示室にはさまざまな無線通信機類、船舶用レーダー、方向探知機などが展示されていますが、私は他所では滅多にお目にかかれない特異な機材「レーダー逆探知用受信機」をご紹介します。

レーダー逆探知受信機

第2次世界大戦中、レーダー技術は最高の軍事機密とされていましたが、レーダーに使用する波長の短い超短波帯電波技術は当時実用化発展段階で、当初はメートル(m)波のVHF (Very High Frequency) が使用されましたが、次第にセンチ(cm)波のUHF (Ultra High Frequency) が使われるようになりました。レーダーが実戦で使用され出すと、今度はその電波を検知して敵の存在を知るアイデアが考案され、逆探知用受信機が開発されました。

その後、さらに受信したレーダー電波と同じ周波数でこちらから妨害電波を発射して相手レーダーを無力化するECM(Electronic Counter Measures) 戦術が開発され、電子戦時代へと進んでゆきました。

コミュニケーションミュージアムの展示品

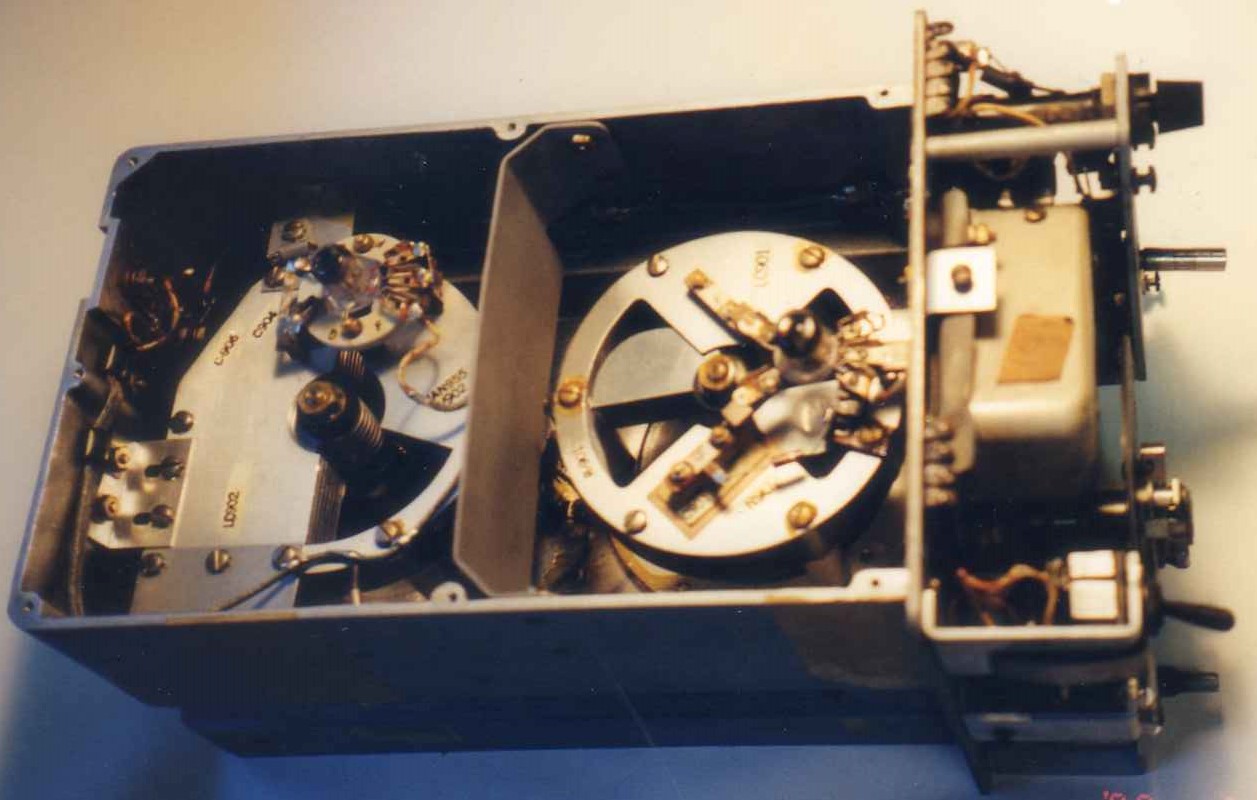

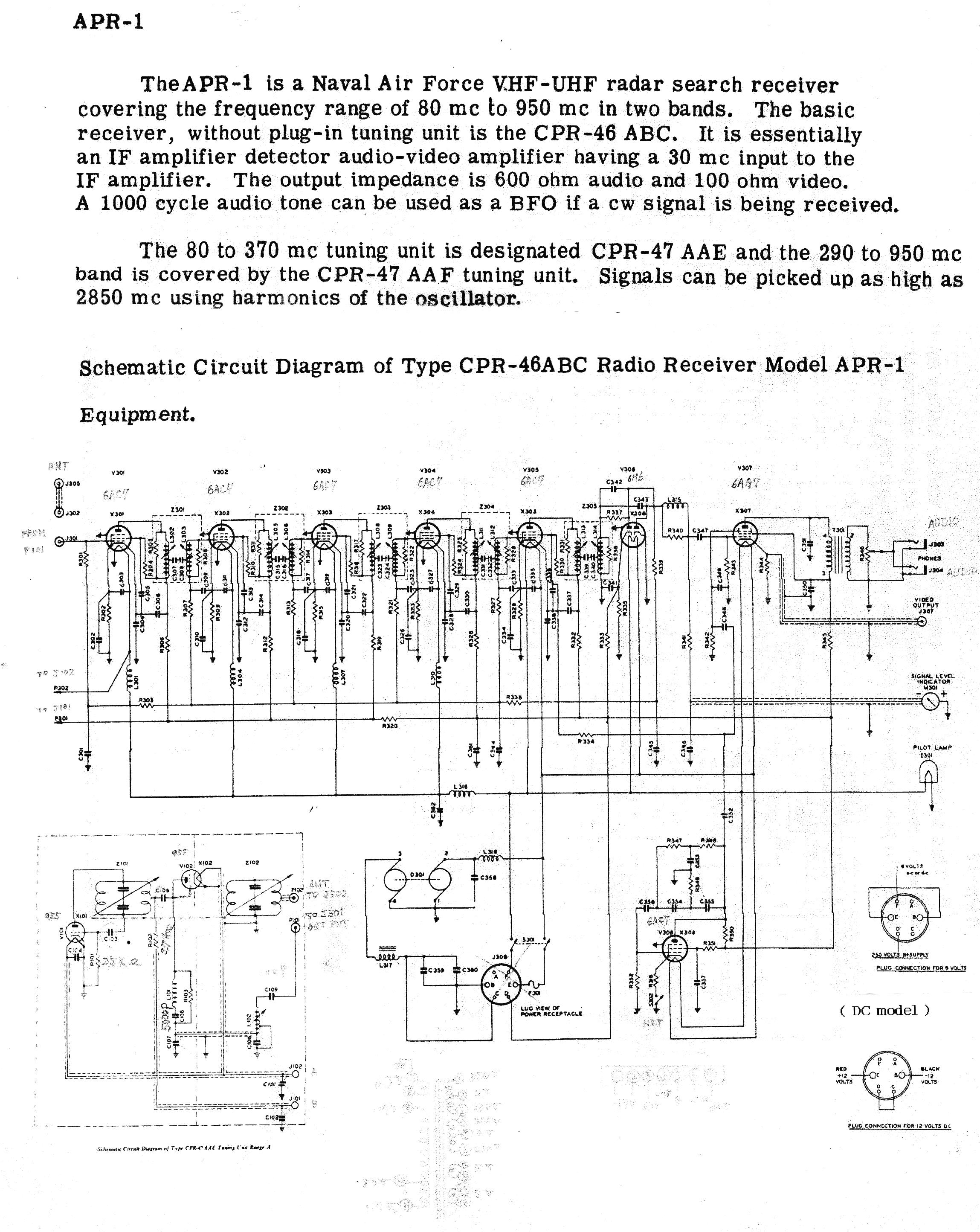

UECコミュニケーションミュージアム第1展示室には、アメリカが第2次世界大戦中に海軍航空機搭載用に開発した初期型のレーダー逆探知受信機APR-1 本体と、差し替え用の周波数変換部ユニット (Plug-in Frequency Converter Unit) が展示されていますが、オリジナル構成品としてはこのほかに受信電波を観察するためのパノラミックアダプター(バンドスコープ)Panoramic Adaptor/APA38 が付随していました。

レーダー逆探知用に使用される受信機は、さまざまな周波数のレーダー電波を受信するための広帯域受信範囲を備えた超短波帯スーパーヘデロダイン受信機ですが、差し替え式のフロントエンド部に本機APR-1の特長があります。フロントエンド同調回路にコイルとバリコン(可変容量蓄電器)を使用していた当時の受信機技術では、コイルのインダクタンスLが固定であることやコイルと配線の迷容量、バリコン、リード線の残留インダクタンスなどにより、超短波帯で1バンドで高感度に受信できる周波数範囲を広帯域にすることは困難で、バリコン可変容量Cの最小と最大の位置における同調周波数の比は実用上せいぜい1:1.5乃至1:2くらいまででした。

バタフライバリコンの採用

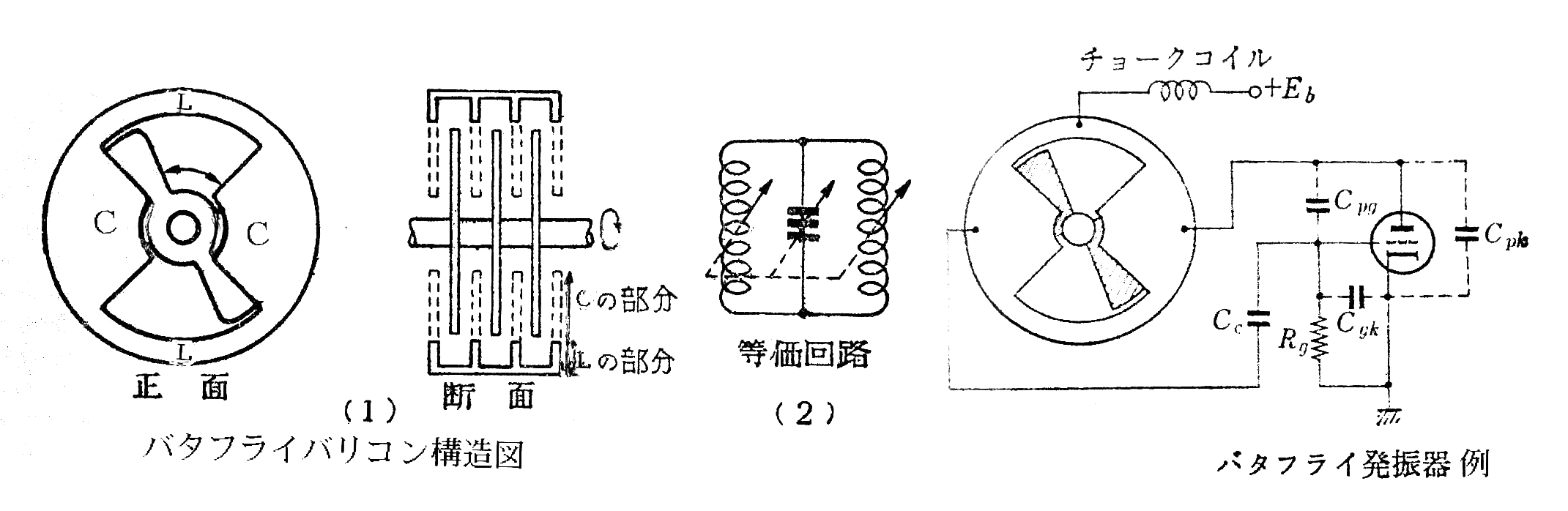

この問題を解決したのがコイルのインダクタンスLとバリコン容量Cの両方が変化する「バタフライバリコン」の開発です。バタフライバリコンという名称は、通常のバリコンの電極形状が半円形であるのに対し、本品は蝶の羽のように両方に広がった形をしていることから付けられたものです。バタフライバリコンの構造は(図1、写真2)のごとくスプリットステーター型バリコンの一対の固定電極(ステーター)Cを、Lを構成する円弧状の導体(バー)で連結したもので、構造上、迷容量、残留インダクタンスが極めて少なく、羽根型可動電極(ローター)を回転させるとL, C両方の値が変化し、安定して高感度で広帯域をカバーすることができます。

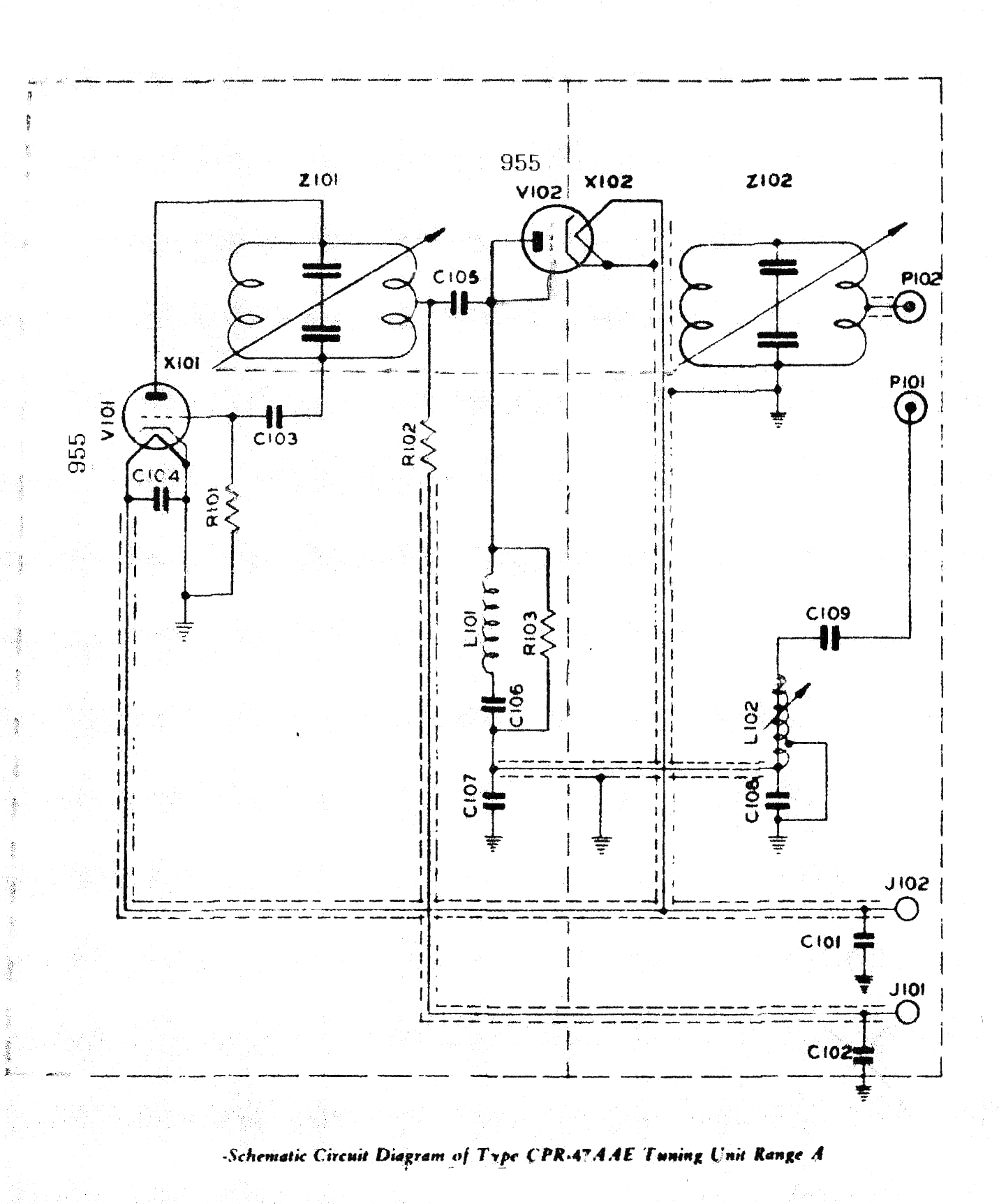

APR-1の差し替え式ユニットには、周波数混合部LC同調回路と局部発振部LC同調回路のそれぞれにバタフライバリコンが使用され、またバリコン固定電極上には超小型真空管「エーコン管955」が取付配線されています。(ユニット2の周波数混合部は鉱石検波器Silicon Diode 1N23D 使用)。

第1展示室にはその他にも、レーダー受信機APR-4用の同調ユニット (38~95MHz) が展示されています。

APR-1 主要要目

| 構成(シングルスーパー) | 高周波増幅段なし→周波数変換→中間周波増幅5段→第2検波→音声・映像出力 |

|---|---|

| 受信周波数帯 | ユニット1: 80~370MHz |

| ユニット2:290~950MHz | |

| 同調機構 | 手動およびモーター駆動装備 |

出典:

- [図1] "無線工学ハンドブック" (オーム社、1964年)および "ラジオアマチュアハンドブック" (誠文堂新光社、1953年)

- [図2、図3] “Surplus Schematics Handbook,” Kenneth B. Grayson, p.7 (Cowan Publishing Corp., N.Y., 1960)

(特任学術調査員 中村 治彦)