三橋渉 お勧めの逸品

逓信省クエンチトスパーク式の火花発生装置と放電電極

社団法人電信協会は1918年12月に「無線電信講習所(電気通信大学の前身)」を創設し、1920年12月には当時の東京府荏原郡目黒村に広い敷地を得て校舎を新築・移転した。目黒キャンパスでは、無線電信の送受を行う実験・実習のために木塔を建てて空中線を展張し、無線通信士養成に必要な私設無線局の開設を申請した。工事落成検査の後、1921年5月24日に呼出符号をJAZAとして逓信省の免許が交付された。この時に認められた「装置方式」がここで『逸品』として紹介する逓信省『クエンチトスパーク』式である。『クエンチトスパーク(Quenched Spark)』式は「瞬滅火花放電」方式と訳されており、改善された方式とはいえ、火花放電により電波を発生する方式であるから、単一の波長の電波を連続して発生することが難しい。このため、免許状に記載された使用電波長の範囲は「三百メートル乃至千八百メートル」と広く指定されている。周波数では1,000kHz~167kHzの範囲に相当する。

1980年発行の「電気通信大学六十年史」203ページによると、目黒新校舎に装備された備品の中には、クエンチド火花間隙1、テスラインダクタンスコイル6、ルムコルフ誘導線輪2、空気コンデンサー1、空気圧搾機1、その他、多種の機器が含まれていた(各機器の名称は「電気通信大学六十年史」のまま)。

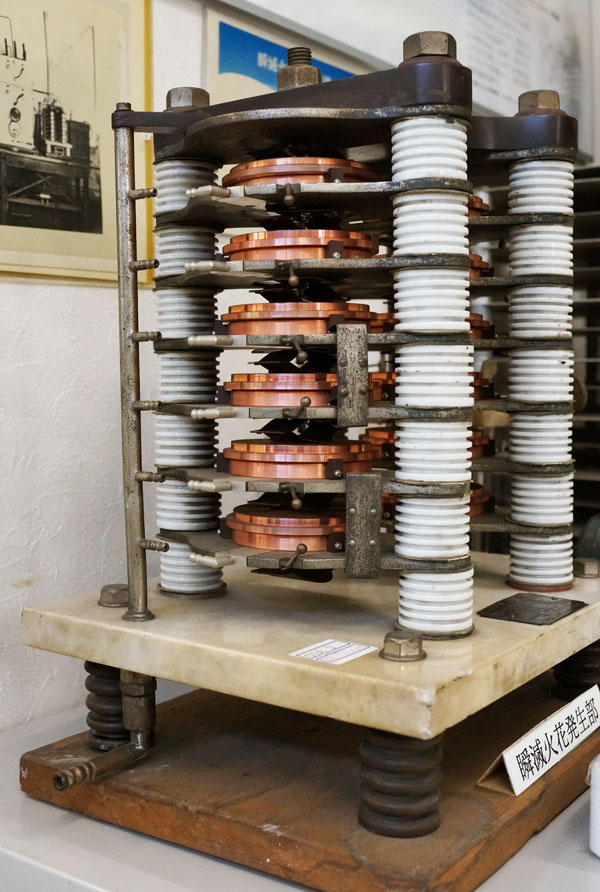

写真1は当ミュージアム第1展示室入口前に展示されているクエンチトスパーク発生装置である。JAZA局に備えられた逓信省『クエンチトスパーク』式送信機の一部と考えられる。クエンチトスパーク電極が6段直列に接続され、それの2組で構成されている。少し見にくいが、写真の左下部に圧搾空気取り入れ口があり、そこから送り込まれた圧搾空気が各段の端子に吹き込まれ、放電によって発生した熱を冷却する効果をもたらす。

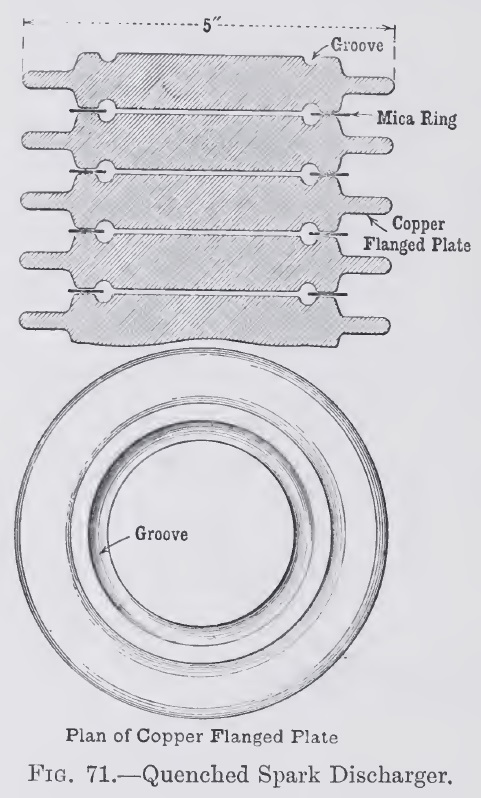

写真2に一段のクエンチトスパーク電極を開いた状態で示す。中央の白銅色の金属が放電電極である。左側の電極の上部には圧搾空気の送り込みパイプが付いており、電極中央の孔まで空気が送り込まれて放電電極を冷却する。赤銅色の部分は火花によって発生した熱を放射するためのヒートシンクを兼ねている。左側の電極の外周についている3つの爪は、右側の電極を重ねるためのガイドであり、左と右の電極の間にマイカ等をリング状にした絶縁薄板を挟んで電極間隙を0.1mm程度に維持する。この極端に狭い電極間隙こそが『クエンチトスパーク』式の特徴である。

第1展示室入口には、この他に空気コンデンサーや単巻きテスラコイル等も展示されているが、ルムコルフ誘導線輪(Ruhmkorff induction coil)は失われている。目黒移転時の保有設備の中に「クエンチド火花間隔」は1式しか見当たらないことから、写真1の装置が1921年に免許が交付された私設無線電信局JAZA局の送信機の一部と考えられる。写真2のクエンチトスパーク電極は復元品であるが、電気通信大学の前身校である無線電信講習所の歴史の一端を示すクエンチト(瞬滅)スパーク式火花発生装置と同電極を「逸品」として紹介する次第である。

クエンチトスパークの歴史的意義

James Clerk Maxwellが光速で伝搬する振動電磁場の波動を予測するMaxwell方程式を導いた1864年以降、多くの科学者・技術者が電磁波の発生と検出に力を注いだ。1880年代の後半、Heinrich Rudolf HertzはRuhmkorff induction coilに火花放電端子とダイポールアンテナを接続して一群の実験を行い、ダイポールアンテナから輻射された電磁波が横波として光と同じ速度で伝搬し反射や屈折などの現象を示すことを次々と明らかにした。

Hertzが初期の実験で用いたアンテナには、長さ1mの銅線の先に直径30cmの亜鉛薄膜球を付け、それを二つ使ってダイポールアンテナとしたものがあり、発生した電磁波の波長は数メートルと考えられる。電磁波が光と同じ性質を示すことから、数メートル前後の波長の電波を発生するHertzの実験装置をそのまま遠距離通信へ応用することは難しいと考えられた。当時は電離層の存在も未確認であり、空間にはエーテル (ether) が充満しているとも想定された時代である。

1890年、ガラス管に金属粒を詰めたままでは電気抵抗が高いが、電磁場にさらすと導通状態になる現象をÉdouard Branlyが見出した。Sir Oliver Lodgeはこの装置を改良して「コヒーラ: coherer」と名付け、モールス符号を受信するデモンストレーションを1894年に行っている。電磁波を受信するとコヒーラは導通状態になるが、元の非導通状態に復元する装置(デコヒーラ: decoherer)を組み込むことで電磁波の断続を検出できる。こうして、ルムコルフ誘導コイルの入力をモールスキーで断続し、火花を放電して電磁波を発生させ、コヒーラ/デコヒーラで受信する無線電信システムが確立していく。火花放電電極の一端を接地し、他端を空中線に接続して上方に展張したGuglielmo Marconiが2.4km離れた地点間でモールス符号による無線通信に成功したのは1895年の年末であった。

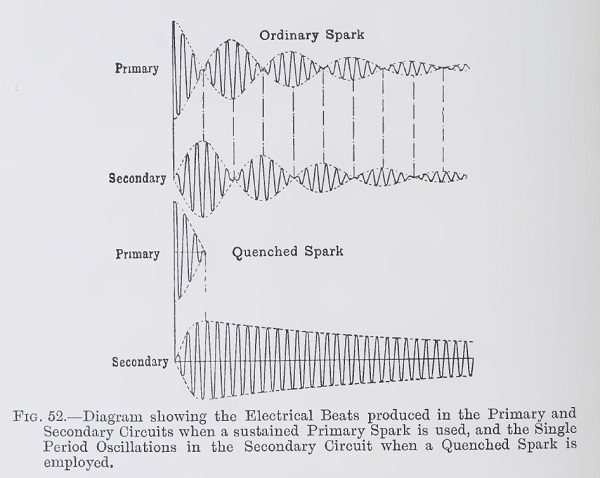

当初は空中線を火花放電電極に直結していたが、片側接地の垂直空中線は1/4波長の共振特性を持つことから、電磁波の輻射効率を向上させるため、火花放電電極と空中線との間にテスラコイル等の同調回路が挿入されるようになる。ところが、火花放電電極を含む励振側(1次側)回路と空中線系(2次側)が誘導結合されていると、2次側に誘起された高周波エネルギーが1次側に帰還して電力効率を低下させ、帰還されたエネルギーが再び2次側に誘起されて空中に輻射される。この現象はわずかに異なる周波数を持つ二つの信号の唸りのように観測され、占有周波数帯幅が広がることで他の通信の妨害となる等の欠点があった。

J. A. Flemingは、1905年11月~12月に行ったCANTOR Lectures "The Measurements of High Frequency Currents and Electric Waves" の第3講 "Measurement of Frequency and Resonance" (Journal of the Society of Arts, No. 2,773, pp. 208--213) において、単一周波数の電磁波を空中線から放射するためには、空中線側のエネルギーが1次側に帰還しないように1次側と2次側を粗結合にする必要があると述べている。当然のことながら電力効率は低下するため、遠方との通信を安定に行うには大電力の励振回路が必要となり、火花放電の規模も大きくせざるを得ない。一方、1906年にMax Wien は、火花放電端子の間隙を0.1mm程度に狭くすると火花発生時の抵抗が極端に大きくなること、このため回路的にはオープンの状態で火花が発生して1次側励振回路に生じた高周波振動は瞬時に停止して2次側からの帰還を受けることがなく、2次側には単一の周波数の振動が緩やかに減少しながら継続すること、電極間隙が狭いので低電力でスパークが発生すること、従来の火花放電式と比べて電力効率は少なくとも2倍以上になること、等を見出した。J. A. Fleming によるこの現象の説明を図1に示す。

Primaryはスパーク端子を含む1次(励振)側、Secondaryは空中線を含む2次側)

J. A. Fleming, "The Principles of Electric Wave Telegraphy and Telephony" 2nd Ed., Longman, Green, and Co., London, 1910, Fig. 52(p. 714)を引用

(https://archive.org/details/principlesofelec00flem より)

Wienの発見を受けて、ドイツのTelefunken社は電極を改良して直列に接続したQuenched spark 送信機を世に送り出し、当時市場を席巻していたMarconi社との競争が激しくなっていった。図2にテレフンケン社のクエンチトスパーク電極の模式図を示す。

1906年、Lee de Forest が3極真空管Audionを発明していたが増幅作用への関心は薄かった。1912年になると、Herbert B. Van EttenとCharles V. Logwoodにより3極真空管の増幅作用が発見されたことから、それ以降急速に、真空管による持続電波の発振・増幅の時代に移っていく。

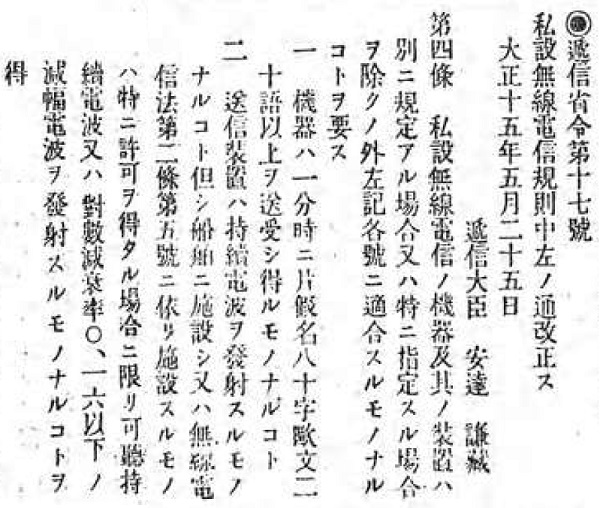

日本では逓信省技師の佐伯美津留がテレフンケン式の有効性に着目して研究を重ね、「クエンチトスパーク」式の日本特許を得たのは1913年であった(電波監理委員会編「日本無線史第一巻」(1950年)100ページ)。その後、真空管を使うことで単一波長の持続電波の生成が容易になり、1926年に「船舶無線電信施設法」が施行されたのに合わせて、逓信省令第17号により私設無線電信規則が改正された。旧来のクエンチトスパーク(瞬滅火花)式送信機の使用は原則として禁止されることとなり、船舶局等に限っては例外として「減幅電波」(クエンチトスパーク式)の使用も認められることになった。

この1926年5月25日の規則改正に基づき、「無線電信法第二条第五号」施設である電信協会も工事設計変更を行い、同年10月21日付で、七百「メートル」(約430kHz)および、千六百「メートル」(約187kHz)に加えて新たに短波帯の波長三十八「メートル」の三波に使用電波長を変更している。

(学術調査員 三橋 渉)