船舶用無線通信機

無線機器

-

27MHz帯SSB送受信機 大洋無線(1971)

詳細を見る 真空管式SSB方式(Single Sideband 単側帯波)の送受信機。SSB方式ではDSB方式(Double Sideband)にくらべて通信機は複雑になるが、占有帯域幅が半分、そして変調電力が小さい。電波型式:A3J(抑圧搬送波)、A3H(全搬送波)。上側帯波、帯域幅:3kHz。周波数:26.9-28MHz、11波。送受信切換:プレストーク方式。送信出力:A3J 25W、A3H 10W。感度:S/N 20dB 入力2マイクロボルト。寸法:380x240x474(mm)。重量:19kg。

真空管式SSB方式(Single Sideband 単側帯波)の送受信機。SSB方式ではDSB方式(Double Sideband)にくらべて通信機は複雑になるが、占有帯域幅が半分、そして変調電力が小さい。電波型式:A3J(抑圧搬送波)、A3H(全搬送波)。上側帯波、帯域幅:3kHz。周波数:26.9-28MHz、11波。送受信切換:プレストーク方式。送信出力:A3J 25W、A3H 10W。感度:S/N 20dB 入力2マイクロボルト。寸法:380x240x474(mm)。重量:19kg。 -

救命艇用無線電信装置送信機(火花式) 東邦電機(1944)

詳細を見る 船舶の遭難時に救命艇から遭難通信を発信する送信機である。モールス符号で送信する旧タ イプの機器で、蓄電池からの低圧電源をバイブレーターで断続し、これを変圧器で昇圧させ て、直径5センチ程の放電電極で放電させ、500[kHz]付近の周波数成分をコイルと アンテナの分布容量で同調させて、放射するような構造である。B電波という雑音に近いも のである。

船舶の遭難時に救命艇から遭難通信を発信する送信機である。モールス符号で送信する旧タ イプの機器で、蓄電池からの低圧電源をバイブレーターで断続し、これを変圧器で昇圧させ て、直径5センチ程の放電電極で放電させ、500[kHz]付近の周波数成分をコイルと アンテナの分布容量で同調させて、放射するような構造である。B電波という雑音に近いも のである。 -

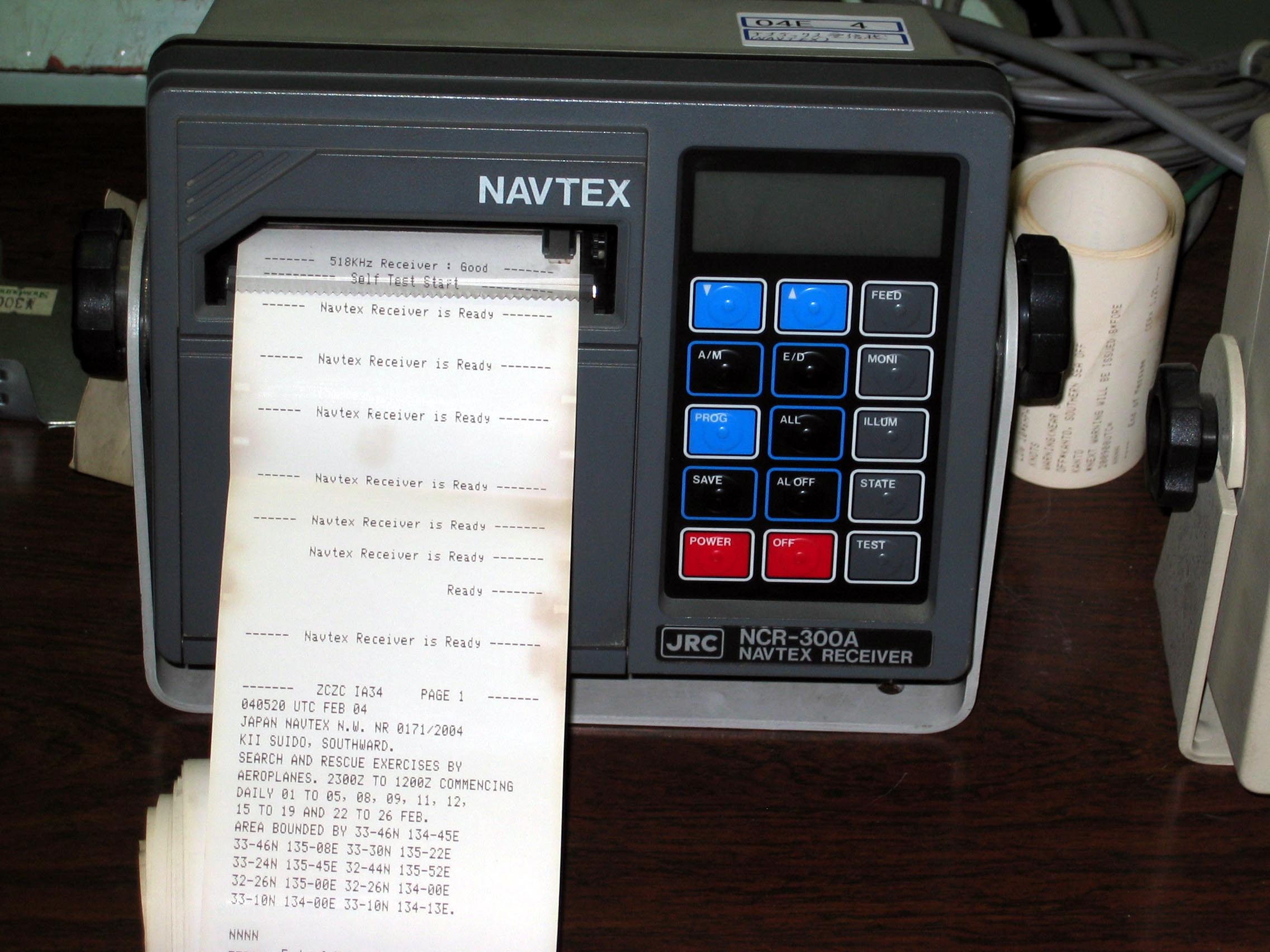

英文ナブテックス受信機 日本無線 (1991)(1981)

詳細を見る 海上通信にGMDSSが導入され、従来、無線電信で送達されていた航行警報や気象警報が受信できなくなった。この対策として世界的に海上安全情報放送を印刷電信で行うこととし、 船舶には本機のようなナブテックス受信機の搭載を義務づけた。F1B電波518[kHz]、送信 速度100ボー、7単位FEC(一方向エラー訂正)方式で送信される。電界強度0 dBμV/m程度 まで小型のアクティブアンテナで受信可能。

海上通信にGMDSSが導入され、従来、無線電信で送達されていた航行警報や気象警報が受信できなくなった。この対策として世界的に海上安全情報放送を印刷電信で行うこととし、 船舶には本機のようなナブテックス受信機の搭載を義務づけた。F1B電波518[kHz]、送信 速度100ボー、7単位FEC(一方向エラー訂正)方式で送信される。電界強度0 dBμV/m程度 まで小型のアクティブアンテナで受信可能。 -

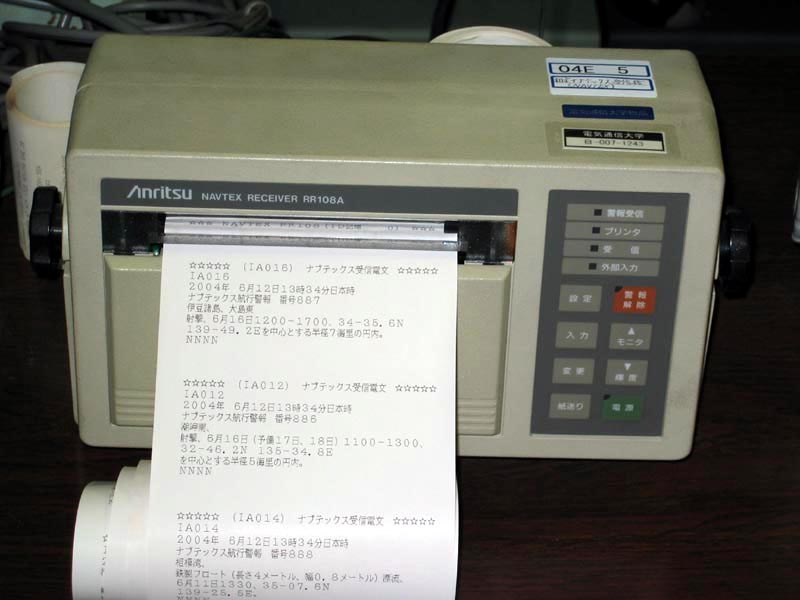

和文ナブテックス受信機 アンリツ(1991)

詳細を見る 海上通信にGMDSSが導入され、従来、無線電信によって送達されていた航行警報や近海の気象警報が受信できなくなった。国際的には518[kHz]による印刷無線電信(NAVTEX・英文)が開始された。日本の漁船に対しては、特に日本文による警報が送信されている。この装置はF1B電波424[kHz]によって送られる和 文航行警報を受信する印刷電信受信機である。小型のアクティブアンテナで受信できる。

海上通信にGMDSSが導入され、従来、無線電信によって送達されていた航行警報や近海の気象警報が受信できなくなった。国際的には518[kHz]による印刷無線電信(NAVTEX・英文)が開始された。日本の漁船に対しては、特に日本文による警報が送信されている。この装置はF1B電波424[kHz]によって送られる和 文航行警報を受信する印刷電信受信機である。小型のアクティブアンテナで受信できる。 -

全波受信機RG-51A 安立電気

詳細を見る 船舶用実用形全波受信機。半導体技術を使い、受信方式はシンセサイザー、アップコンバージョン、ダブルスーパーヘテロダイン方式で、100kHzから35MHZの周波数範囲の信号を100Hz間隔で選局できる。電波形式は、A1、A2、A2H、A3、A3H、A3A、A3J。中間周波数は455kHz。低周波出力は、外付スピーカー(1W)、ライン出力(1mW)。卓上型で、寸法は487X156X438(mm)、重量15kg。電源はAC、DC両用。

船舶用実用形全波受信機。半導体技術を使い、受信方式はシンセサイザー、アップコンバージョン、ダブルスーパーヘテロダイン方式で、100kHzから35MHZの周波数範囲の信号を100Hz間隔で選局できる。電波形式は、A1、A2、A2H、A3、A3H、A3A、A3J。中間周波数は455kHz。低周波出力は、外付スピーカー(1W)、ライン出力(1mW)。卓上型で、寸法は487X156X438(mm)、重量15kg。電源はAC、DC両用。 -

船舶用短波受信機NMR-103 日本無線 (1944)

詳細を見る 船舶通信用のオートダイン方式の短波受信機。3MHzから23MHzまでの船舶通信用周波数帯を4バンドに切り替えてカバーする。高周波1段(UZ6D6)、再生検波(UZ6C6)、低周波増幅(UZ42×2)。二連バリコンと同調コイルの品質は良好、バーニヤ・ダイヤルの回転も滑らかである。電源の平滑回路は内蔵しているが、電源トランスと整流回路は別体。スピーカーも外付け。太平洋戦争末期の製品ながら、かなり高性能であったと推定される。

船舶通信用のオートダイン方式の短波受信機。3MHzから23MHzまでの船舶通信用周波数帯を4バンドに切り替えてカバーする。高周波1段(UZ6D6)、再生検波(UZ6C6)、低周波増幅(UZ42×2)。二連バリコンと同調コイルの品質は良好、バーニヤ・ダイヤルの回転も滑らかである。電源の平滑回路は内蔵しているが、電源トランスと整流回路は別体。スピーカーも外付け。太平洋戦争末期の製品ながら、かなり高性能であったと推定される。 -

船舶用第一号型無線電信装置短波送信機 安立電気(1944)

詳細を見る 出力500Wの無線電信用短波送信機。主として中型貨客船または貨物船で使用された。発振方式は水晶制御と自励発振の双方が組み込まれ、発射する電波の形式はA1AとA2A、使用周波数帯は5、6、8、11、12、16MHz帯、空中線電力は500W。

出力500Wの無線電信用短波送信機。主として中型貨客船または貨物船で使用された。発振方式は水晶制御と自励発振の双方が組み込まれ、発射する電波の形式はA1AとA2A、使用周波数帯は5、6、8、11、12、16MHz帯、空中線電力は500W。 -

船舶用短波送信機 安立電気(1942)

詳細を見る 戦時標準船用の船舶用無線電信短波送信機。出力500kW、発射できる電波は、1AおよびA2A、周波数は5420、5570、6650、8280、8435、8500kHz。発振方式は水晶制御方式と自励発振方式を切り替えて使用できた。海上で使用するため構造は堅固で調整や保守も容易にできるよう作られている。この送信機は戦後、電気通信大学で学生の実習に利用された。

戦時標準船用の船舶用無線電信短波送信機。出力500kW、発射できる電波は、1AおよびA2A、周波数は5420、5570、6650、8280、8435、8500kHz。発振方式は水晶制御方式と自励発振方式を切り替えて使用できた。海上で使用するため構造は堅固で調整や保守も容易にできるよう作られている。この送信機は戦後、電気通信大学で学生の実習に利用された。 -

中短波電信電話送信機 早川金属工業(1943)

詳細を見る 電信電話両用の船舶用中波.短波無線送信機。ブレークイン方式で、発射する電波の形式はA1A、A2A(電信:振幅変調)、A3E(電話:振幅変調)、周波数は375、500kHz、1.6、1.75、3.5、4、8MHz。送信機前面左下に、電信と電話の切り替えスイッチと送話器の挿入口がある。寸法は、幅、高さ、奥行き。

電信電話両用の船舶用中波.短波無線送信機。ブレークイン方式で、発射する電波の形式はA1A、A2A(電信:振幅変調)、A3E(電話:振幅変調)、周波数は375、500kHz、1.6、1.75、3.5、4、8MHz。送信機前面左下に、電信と電話の切り替えスイッチと送話器の挿入口がある。寸法は、幅、高さ、奥行き。 -

船舶用中波補助送信機50W MarineTransmitter ART-1172A 安立電気 (1947)

詳細を見る 大型船舶の無線局に使用される補助送信機。終段電力増幅(E-2053B)、発振(UY-807)、整流管(HX966B: 水銀)。送信周波数(A2): 410、425、468、480、500(kHz)。主電源喪失の場合には、蓄電池とインバーターによる補助電源で使用可能である。電波法(1950)の制定により補助設備の高機能化が求められるようになったが、制定直前にこの装置はすでに要求される機能を満たしている。

大型船舶の無線局に使用される補助送信機。終段電力増幅(E-2053B)、発振(UY-807)、整流管(HX966B: 水銀)。送信周波数(A2): 410、425、468、480、500(kHz)。主電源喪失の場合には、蓄電池とインバーターによる補助電源で使用可能である。電波法(1950)の制定により補助設備の高機能化が求められるようになったが、制定直前にこの装置はすでに要求される機能を満たしている。